Por alvará de 16 de Novembro de 1755, a Ribeira das Naus passou a ser designada 'Arsenal Real da Marinha' quando as suas instalações construídas no mesmo local, no âmbito da reconstrução da Baixa de Lisboa depois do Terramoto de 1755. A construção do Arsenal

de Marinha começou no ano de 1759, em terreno que fora ocupado por uma

parte dos Paços Reais da Ribeira, tornados em completa ruína pelo

terremoto de 1755, e sobre o próprio local das antigas ‘Tercenas

navais’ edificadas por Don Manuel, estabelecimento, que não era

exclusivamente naval, porque continha armazéns de armas para o exército. Este arsenal também teve o nome de 'Ribeira das naus', que conservou até ao terremoto de 1755, que destruiu completamente todos os seus edifícios. Esta denominação passou ao novo arsenal, e por muito tempo ainda o povo assim lhe chamava.

O arquitecto Eugénio dos Santos de Carvalho, autor da planta da reedificação de Lisboa, foi quem fez o risco para o novo edifício. O Arsenal da Marinha tem armazéns vastíssimos, que no começo do século XIX se achavam bem providos de todo o material necessário para uma marinha de guerra respeitável; a marinha portuguesa compunha-se então de doze naus, dezasseis fragatas e muitos outros vasos de menor lotação. Tem dois estaleiros bem construídos de cantaria.

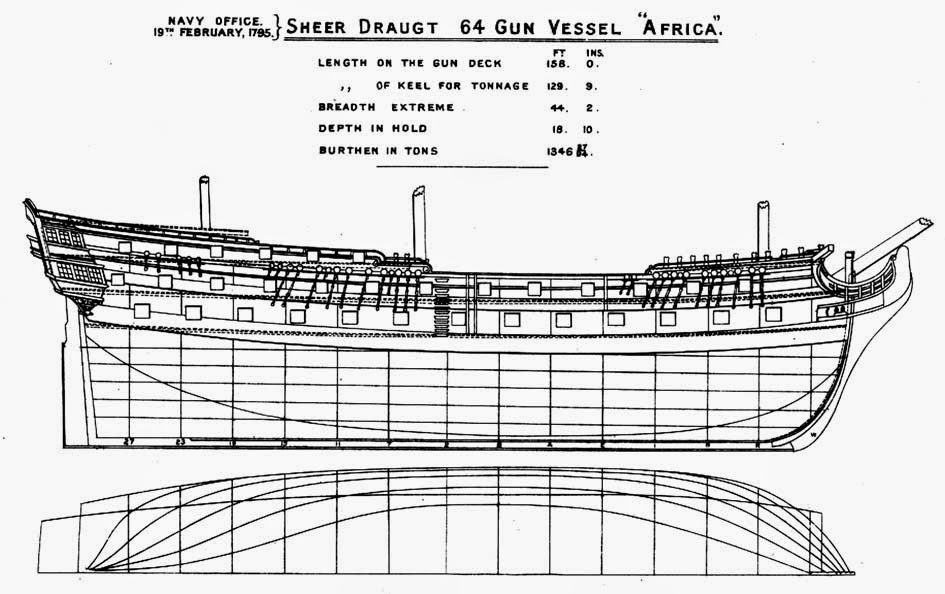

Navio de 64 peças de Artilharia

Navio de 98 peças de Artilharia

O dique é uma obra grandiosa, mas que deveria ter maiores dimensões, contudo, quando se acabou, recebia os navios de maior lote que então se fabricavam. Deve-se a sua construção ao Ministro da Marinha, Martinho de Melo e Castro, no reinado de Dona Maria I. As obras foram dirigidas pelo Tenente-General Bartolomeu da Costa. Ao Ministro da Marinha Don Martinho de Melo é que a marinha portuguesa deve mais o seu desenvolvimento. Havia visitado os arsenais estrangeiros, por ordem da rainha, e conhecendo os defeitos da fiscalização, a maneira pouco própria porque nos almoxarifados se encontravam os objectos da fazenda, a falta duma nomenclatura conveniente num arsenal naval, a imperfeição e pouca clareza dos inventários, foi obrigado a chamar pessoas devidamente habilitadas para se dar a bem combinada e útil reforma de 3 de Junho de 1793, estabelecendo essa classificação em relação a qualquer estado em que se poça imaginar um navio e um arsenal naval.

É fora de dúvida que desde 1757 a 1793 se legislara muito sobre a organização do arsenal, essa legislação porém não satisfazia. A reforma do Ministro Martinho de Melo, que se pode dizer se iniciou em 1791, deu como resultado em 1796 o aprestamento de 39 navios de guerra e mais 26 embarcações de serviço em que se contavam 6 grandes charruas. Por morte de Martinho de Melo, seguiu-se na Pasta da Marinha Don Rodrigo de Sousa Coutinho, que também seguiu as medidas já decretadas, ampliando-as por sua iniciativa com outras de alcance prático. Para completar o armamento dos navios de guerra, foi criada, por decreto de 29 de Junho de 1771, a fábrica de Cordoaria do Arsenal da Marinha.

Sob as benéficas Administrações de Martinho de Melo e de Sousa Coutinho, a marinha foi criando forças, e parecia readquirir o seu antigo esplendor; a bandeira portuguesa já quase esquecida flutuava outra vez, ora nos navios que se empregavam no serviço de guarda costa, ora nos comboios das frotas mercantes da Índia e do Brasil, ora na perseguição dos piratas barbarescos, como no bombardeamento de Tripoli, em que, ao lado da esquadra espanhola, figurou uma divisão portuguesa Comandada pelo Chefe de Divisão Bernardo Ramires.

O Arsenal da Marinha de Lisboa foi, até ao fim do século XIX, o mais importante pólo de construção naval português. A partir do reinado de Don Afonso V, em meados do século XV, a Ribeira das Naus tornou-se um centro privilegiado de construção naval. Tal a sua importância que, após o terramoto de 1755, optou-se por reconstruir o complexo no mesmo local. Desta forma, sob o plano do arquitecto Eugénio dos Santos, nascia o Arsenal da Marinha, cuja imponente fachada marca ainda hoje a paisagem de Lisboa. À época, o complexo contava com duas carreiras de construção naval em cantaria. Ao longo da sua história, foram feitas importantes alterações e melhoramentos.

A construção da doca seca, no último quartel do século XVIII, revelou-se de grande utilidade para a época. Ao mesmo tempo, face às exigências das armadas, concluía-se a Cordoaria Nacional, que deveria fornecer parte do material para os navios. Os navios desta época mais importantes são as naus-de-linha, aqueles que tinham tamanho e poder de fogo para poder participar na linha de batalha. Na prática, as naus de linha com menos de 60 canhões não eram usadas na 1ª linha de batalha. A retirada da família real para o Brasil, em 1807, deu o golpe mortal na marinha de guerra. A esquadra foi dividida, ficando uma pequena parte em Portugal, acompanhando a família real todos os navios importantes, O dique começou a ser abandonado, pelo desleixo em que recaíram todas as repartições do Estado, e foi-se entulhando, até ficar inteiramente obstruído pelo lodo, porque não podendo as comportas aguentar o embate das águas, e não se dando as providências necessárias, o lodo e a areia iam entrando e aglomerando-se, a ponto de o inutilizarem. Diversas vezes, e em diferentes épocas se tentou desentulhar o dique, mas todo o trabalho ficava sem efeito pela dificuldade de se conseguir fabricar portas suficientemente sólidas para resistir ao impulso das águas. Desta forma esteve o dique durante muitos anos inutilizado, o que causava enorme transtorno ao arsenal.

Pelo número construído, a Nau de Linha de 74 canhões era de longe a mais popular, com uma guarnição de 650 homens, media 60 m. de comprimento, 17 m. de boca, 7 m. de calado e pesava 1.800 toneladas. A construção de uma nau como esta consumia 2.000 árvores. Assim, desde o Século XV, monarcas mandavam plantar florestas na Europa para suprir a necessidade de madeira, habitualmente o carvalho. Portugal também usava a madeira forte e resistente encontrada no Brasil.

Pelo número construído, a Nau de Linha de 74 canhões era de longe a mais popular, com uma guarnição de 650 homens, media 60 m. de comprimento, 17 m. de boca, 7 m. de calado e pesava 1.800 toneladas. A construção de uma nau como esta consumia 2.000 árvores. Assim, desde o Século XV, monarcas mandavam plantar florestas na Europa para suprir a necessidade de madeira, habitualmente o carvalho. Portugal também usava a madeira forte e resistente encontrada no Brasil.

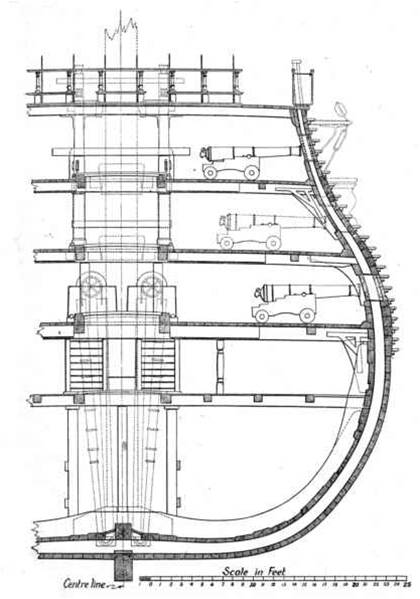

O projecto típico de uma nau de 74 peças de artilharia, incluía três cobertas, o convés de porão, a segunda coberta e a coberta superior. A plataforma acima do convés superior chamava-se tombadilho, aberto ao tempo a meia-nau, era fechado na proa e na popa. A segunda coberta e a coberta superior eram as principais plataformas dos canhões, mas algumas peças leves poderiam ser montadas no castelo da proa e também na popa. O fundo da nau levava um lastro de ferro fundido. Aqui eram guardados os mantimentos secos, a água em barris e a pólvora que estava ao lado numa pequena sala para poder haver iluminação no convés de porão sem o risco de contacto, ainda havia o paiol de bolachas, revestida com metal para evitar (sem muito sucesso em uma longa viagem) o ataque de insectos famintos e o paiol de bebidas alcoólicas (com um fuzileiro permanentemente mantendo a guarda).

Corte de um navio de linha de três cobertas:

(1) Paiol de munições.

(2) Paiol de pólvora.

(3) Paiol dos cartuchos carregados com pólvora

(4) Via de água tapada com pranchas de madeira e de chumbo.

(5) Tiro duplo, utilizado para romper o casco de uma embarcação inimiga.

(6) Canhão e respectivo reparo.

(7) Tombadilho.

No convés de porão havia espaço para o cirurgião, a espia principal e materiais mais leves, era aqui que durante uma batalha improvisariam o hospital. Nas cobertas, além dos canhões, eram armadas as macas (cada marinheiro tinha direito a um espaço de 40cms. por 1,80m.). O cubículo de cada oficial era construído com divisórias desmontáveis. Em comparação o capitão tinha uma suite bastante luxuosa na tolda a ré, portanto com janelas, convenientemente dividida para trabalhar durante o dia, comer e dormir.

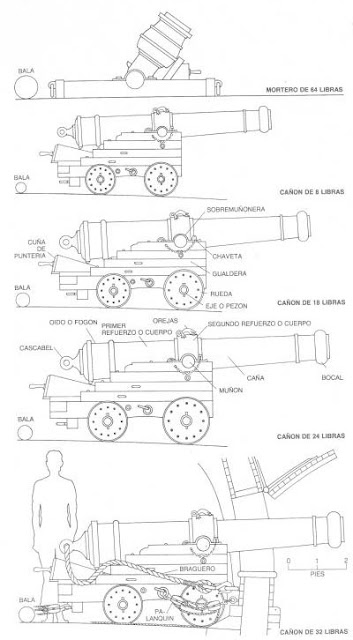

A artilharia naval é a expressão que engloba, genericamente, todas as peças de fogo montadas a bordo de uma embarcação, utilizadas para atacar outras embarcações ou alvos em terra. Também é referida como "artilharia de marinha", "artilharia embarcada" ou "artilharia de bordo". As primeiras peças de fogo a serem montadas a bordo de embarcações foram peças de caça; ou seja, peças montadas na proa que disparavam para a frente, quando de perseguição de uma embarcação.

Existem referências a peças de fogo montadas em galeras no Mediterrâneo utilizadas para facilitar a abordagem. Com o aumento da potência das peças, veio também o aumento do peso das mesmas, o que levou à passagem da proa para o convés. No inicio as peças eram somente colocadas no convés superior, mas o seu peso, com o aparecimento de peças cada vez maiores e mais pesadas, provocava problemas de equilíbrio da embarcação.

A passagem para os conveses inferiores só foi possível com o aparecimento da portinhola. Contudo, esta passagem para os conveses inferiores não foi isenta de acidentes, dos quais se destacam o afundamento do Mary Rose ou do Vasa. Esta passagem implicou também uma alteração fundamental nas táticas do combate naval, bem como ao aparecimento do navio de guerra como o concebemos hoje.

Do ponto de vista táctico, a passagem da artilharia para os costados dos navios levou à adopção da “linha”; as frotas em confronto avançavam em linhas paralelas, bombardeado-se mutuamente. Esta táctica levou ao desenvolvimento de navios construídos de raiz para serem exclusivamente navios de guerra, e que receberam o nome de navios de linha. Esta seria a táctica dominante por mais de duzentos anos, e só seria posta em causa pela primeira vez pelo almirante Horatio Nelson na Batalha de Trafalgar.

linche pin - Cavilha de ferro em forma de 'S'

Hind truck - Rodado traseiro

Hind Axletree-Peça traseira do rodado do canhão

Train Tackle Loop - Olhal de cauda, por onde passa o cordame

Bolster- Peça de madeira para servir de suporte

Stool Bed - Banco de base

Traversing Plate - Trave em chapa

Bracket - Suporte da peça de artilharia

Owoin - Cunha de madeira para fazer pontaria

Button - Alvo, mira, ponte de mira, a parte mais grossa do canhão, Coronha

Breech - Culatra da peça de artilaria

Pan - Panela de rastilho

Capsquere Eyebolt - Ilhó da cápsula

Capsquere - Capsular, fechado com cápsula

Capsquere Joint Bolte - Cavilha da dobradiça da cápsula

Capsquere Key - Chave da cápsula

Trunnien - Parte da Peça de artilaria que ficava presa ao suporte de madeira pelas cápsulas

Fore Truck - Rodado dianteiro

Iron Axiletree Hoop - Rodado dianteiro

Breeching - Argola com cavilha de aço por onde passa o cordame

Gun Tackle Loop - Olhal do cordão e apetrechos do canhão

A descrição não estaria completa sem mencionarmos que o pé direito era de 1,55m, no convés de porão um pouco menos, e que não havia janelas nas cobertas, a ventilação entrava por grades nos conveses. Os três mastros (traquete, grande ou real e gata) tinham a parte principal amarrada na nau, em cima dois mastaréus (joanete e sobrejoanete) eram encaixados. Estes mastaréus e suas vergas eram abatidos, quando o vento soprava com força de tempestade, também para rebaixar o centro de gravidade, por medida de segurança num mar grosso.

O navio de linha ou nau de

linha era um tipo de navio de guerra, em serviço desde o século XVII até meados

do século XIX. Este tipo de navio destinava-se a ser empregue em linha de

Batalha - táctica naval na qual duas linhas de navios adversários manobravam de

modo a poderem usar o maior número possível dos seus canhões. Como estes

combates eram, normalmente, ganhos, pelos navios com maior poder de fogo -

tanto em número de canhões como no seu calibre - foram construídas naus de

linha cada vez maiores, que se tornaram os navios mais poderosos do seu tempo.

De observar que este tipo de navio era, normalmente, referido na Marinha

Portuguesa, simplesmente como "nau", que não deve ser confundida com

a nau dos Descobrimentos e do Renascimento - esta também conhecida como

"nau redonda". Outras marinhas designavam os navios de linha com

termos alternativos como "vaso de guerra" ou simplesmente

"vaso", "navio de linha de batalha", "navio de

batalha" ou simplesmente "navio".

Os tipos de navios de linha e as suas classificações

No século XVII as esquadras navais podiam englobar quase uma centena de embarcações de diversos tipos e tamanhos. No entanto, pelos meados do século XVIII, o projecto dos navios de linha limitava-se a três tipos padrão:

1º Antigas embarcações de duas cobertas - cada uma correspondendo a uma bateria coberta com canhões instalados em ambos os seus lados - com 50 canhões, demasiado fracas para entrarem na linha de batalha, mas que poderiam ser usadas como escoltas.

2º Naus de duas cobertas com, entre, 64 a 90 canhões, que constituíam a parte principal da esquadra.

3º Naus com três ou mais cobertas e mais de 98 canhões, usadas como navios-almirante.

Esquadras com 10 a 25 navios deste tipo, além de fragatas, navios

de abastecimento e outras embarcações de apoio, eram responsáveis por assegurar

o controlo oceânico das linhas de navegação, das maiores potências navais

europeias. O tipo de navio de linha mais comum era a nau de 74 peças,

originalmente desenvolvida pela França na década de 1730 e, depois, adoptada

pelas restantes marinhas. A razão para isto era o fato de se ter chegado à conclusão

que os navios de 50 a 60 canhões eram demasiado pequenos para a linha de

batalha e que os navios com mais de 80 canhões tinham, normalmente, três

cobertas, o que os tornava instáveis em mar bravo. Os navios de mais de 80

peças continuaram a ser construídos, mas apenas em número limitado, mais para

servirem de navios de comando do que para o combate, já que a sua pouca

manobrabilidade limitava-os para esta função. O navio Otomano 'Mahmudyie'

encomendado pelo Sultão Mahmud II e construído em 1829, com três cobertas e 128

canhões, foi um dos maiores navios deste tipo a entrar em serviço. No entanto,

ainda foi superado pelo navio francês 'Valmy', lançado em 1847 e considerado a

maior embarcação à vela que era possível operar, uma vez que um navio de maiores

dimensões impediria a operação do seu velame, com recurso exclusivo à força

humana.

Sistema de classificação utilizado pela Marinha Portuguesa:

Tipo - Nau de Linha - Navio de guerra de 1ª Classe

Classe - Nau de 90 a 110 peças

Nº de canhões - 110

Nº de cobertas - 3 cobertas

Guarnição - 950 a 1.100 homens

Tipo - Nau de Linha - Navio de guerra de 2ª Classe

Classe - Nau de 84 peças

Nº de canhões - 80 a 90

Nº de cobertas - 3 cobertas

Guarnição - 670 a 950 homens

Tipo - Nau de Linha - Navio de guerra de 3ª Classe

Classe - Nau de 74 peças

Nº de canhões - 74

Nº de cobertas - 2 cobertas

Guarnição - 660 homens

Tipo - Nau de Linha - Navio de guerra de 4ª Classe

Classe - Nau de 64 peças

Nº de canhões - 64

Nº de cobertas - 2 cobertas

Guarnição - 570 a 660 homens

Tipo - Fragata - Navio de guerra de 5ª Classe

Classe - Fragata

Nº de canhões - 24 a 50

Nº de cobertas - 1 coberta

Guarnição - 300 a 580 homens

Tipo - Corveta - Navio de guerra de 6ª Classe

Classe - Corveta

Nº de canhões - 20 a 24

Nº de cobertas - 1 coberta

Guarnição - 80 a 110 homens

A variação das dimensões e do número de canhões dos navios de linha, levou à necessidade de os classificar. A Royal Navy, foi a primeira a adoptar um sistema de classificação que dividia os seus navios em seis classes, além das embarcações de menos de 20 canhões - todas oficialmente, consideradas chalupas (sloops), independentemente do seu tipo - não classificadas. A maioria das outras marinhas europeias - entre as quais a Marinha Portuguesa - classificava os seus navios de acordo com o seu número de canhões e de cobertas.

A adopção da linha de batalha

Linhas

de batalha britânica e dinamarquesa, na Batalha de Copenhaga, em 1801.

Na primeira metade do século XVII, novas técnicas de combate começaram a

ser adoptadas por várias marinhas, sobretudo as da Inglaterra e dos Países

Baixos. Anteriormente, as batalhas envolviam grandes esquadras cujos navios se

aproximavam dos oponentes, combatendo - normalmente usando a abordagem - sem a

adopção de uma formação táctica específica. Contudo, o desenvolvimento da

artilharia e a adopção da colocação dos canhões em linha de bordada, obrigou a

uma mudança de táctica. Com as bordadas como acção decisiva no combate, a

táctica naval evoluiu no sentido de permitir ao máximo número de navios

possível de uma esquadra, disparar o máximo de bordadas possíveis. Foi então

adoptada a táctica da linha de batalha, que requeria que os navios formassem

uma longa linha de uma única fila, aproximando-se da esquadra inimiga, cujos

navios adoptariam a mesma formação. As duas linhas de navios em paralelo

bombardeavam-se uma à outra, até uma delas conseguir dominar a outra pelo fogo,

fazendo-a retirar ou render-se. Qualquer manobra realizada pela esquadra, seria

feita com o seus navios a manterem a formação em linha, protegendo-se mutuamente.

Para que a linha de batalha de uma determinada esquadra não fosse quebrada pelo

fogo inimigo, era necessário que fosse constituída por navios, pelo menos, tão

poderosos com os da linha inimiga. A partir daí começou-se a fazer a distinção

entre os navios de linha - suficientemente poderosos para fazerem parte da

linha de batalha - e os navios mais ligeiros - usados para reconhecimento,

transmissão de mensagens e outros fins. A adopção da táctica da linha de

batalha teve consequências no projecto dos navios. Os castelos de proa e de

popa - tornados desnecessários pelo quase abandono das tácticas de abordagem -

foram tendo alturas cada vez menores, até desaparecerem completamente, o que

veio tornar os navios mais leves e manobráveis. Por outro lado, os cascos

tornaram-se maiores, para poderem acomodar, cada vez maior número de

canhões.

Uso em combate

Apesar da França, Espanha, Países Baixos e outros países terem construído grandes esquadras de navios de linha, acabou por ser o Reino Unido a criar a marinha mais poderosa da transição do século XVIII para o XIX. Inversamente aos países continentais, o Reino Unido deu prioridade ao desenvolvimento das suas forças navais, em detrimento das suas forças terrestres. No Mar do Norte e no Atlântico Norte, os navios de linha das esquadras britânica, neerlandesa, francesa e espanhola entraram em numerosas batalhas em apoio às suas forças terrestres e na tentativa de negar, ao inimigo, o acesso às rotas comerciais. No Mar Báltico os navios de linha suecos, dinamarqueses, neerlandeses e russos, travaram combates semelhantes. A tentativa de controlo do Mediterrâneo levou à entrada em combate dos navios de linha das esquadras Russa, Otomana, Veneziana, Portuguesa, Britânica e Francesa. No decurso das Guerras Napoleónicas, o Reino Unido obteve uma supremacia naval quase absoluta, ao derrotar várias potências navais, como a Dinamarca, a Espanha e a França, nas batalhas de Copenhaga, do Cabo de S. Vicente, do Nilo e de Trafalgar. Em virtude do domínio naval britânico, a Espanha, a Dinamarca e Portugal, acabaram por deixar de construir navios de linha. No entanto, as Guerras Napoleónicas, bem como a guerra anglo-americana de 1812 puseram em evidência a limitação dos navios de linha em fazer frente a várias tácticas de guerra naval, como a da guerra de corso. Os Norte-Americanos e os Franceses mostraram que poderiam enfrentar a maior potência naval do mundo, usando navios ligeiros - como Brigues, Escunas e Cúteres. Um grande número desses navios podia espalhar-se pelos vastos oceanos - actuando isoladamente ou em pequenos grupos - atacando a navegação mercante, vital para a sobrevivência do Reino Unido. O poder de fogo navios de linha não lhes serviria de nada pois estes eram demasiado poucos e demasiado lentos para cobrirem todo o oceano.

Os Navios de Linha

A origem do navio de linha pode ser encontrada na

nau redonda, construída pelos Portugueses a partir do século XV, e nas grandes

carracas e outros navios semelhantes, construídos por outras nações europeias,

a partir do século XVI. Como embarcações de guerra, as naus redondas, tinham

vantagem sobre as galés devido às suas plataformas elevadas - castelo de proa e

castelo de popa - que podiam ser ocupadas por besteiros ou arcabuzeiros,

dando-lhes uma posição superior para alvejarem as embarcações inimigas. Com o

tempo, estes castelos tornaram-se cada vez maiores e mais altos, passando a ser

integrados na estrutura da embarcação, o que a tornava mais forte. Estas

embarcações foram as primeiras onde foi experimentada a instalação, a bordo, de

artilharia de grande calibre. Devido ao seu alto bordo e à sua maior capacidade

de transporte de carga, este tipo de embarcação estava mais adaptada para ser

armada com bocas de fogo do que a galé. Como foram desenvolvidas

especificamente para uso no Atlântico, tinham maior capacidade para enfrentar o

mar alteroso do que as galés desenvolvidas nas águas calmas do Mediterrâneo. A

falta de remos, não as obrigava a ser guarnecidas por uma grande tripulação

consumidora de provisões, o que lhes permitia uma maior autonomia. A sua grande

desvantagem em relação às galés era a limitação, em termos de manobrabilidade,

decorrente da dependência do vento para o movimento. Outra limitação das naus

redondas e das carracas era a elevada altura dos seus castelos de proa, característica

que interferia negativamente com as qualidades náuticas das embarcações. A proa

era empurrada para baixo, quando a embarcação navegava contra o vento. No

entanto, à medida que o fogo de artilharia substituía a abordagem como a

principal forma de combate naval, os castelos de proa e de popa foram deixando

de ser necessários. Os galeões do século XVI já só tinham um castelo de popa e,

este, pouco elevado. Ainda na primeira metade do século XVII, até o castelo de

popa desapareceu completamente das embarcações. Ainda na primeira metade do

século XVI, os Portugueses desenvolveram o galeão, como uma evolução das naus

redondas e das carracas. Este tipo de embarcação era mais longo e manobrável,

mantendo, no entanto, todas as vantagens das naus redondas e carracas. No

confronto que opôs, em 1588, a Armada Invencível à marinha inglesa, ambas as

esquadras eram já compostas, maioritariamente, por galeões. Com a crescente

importância das explorações ultramarinas, dos territórios coloniais e da

necessidade da manutenção de rotas de comércio, cruzando oceanos alterosos, as

galés e as galeaças (uma variante de maior bordo de galé, mas inferior ao do

galeão, com canhões laterais) foram sendo usadas cada vez menos e, em meados do

século XVIII tinham já pouco impacto nas batalhas navais. Os grandes

juncos chineses descritos pelo viajante ao Extremo Oriente, desde Marco Polo e

usados durante as viagens do almirante

Zheng He no início do

século XV, foram contemporâneos das grandes embarcações europeias. Os juncos

chineses estavam armados com canhões e com outras armas não adoptadas do

Ocidente. O seu tipo de construção e a sua largura, tornava-os menos

vulneráveis a serem atingidos pela proa e pela popa. Quando os navegadores

Portugueses conseguiram chegar às águas da China, o seu isolacionismo tinha

resultado no abandono e esquecimento dos antigos grandes juncos. Os Portugueses

já só encontraram pequenas embarcações costeiras e já não os enormes navios do

tesouro do tempo de Zheng He com 137 metros de comprimento e 55

metros de largura.

A fragata portuguesa 'São João Baptista', referida pelo Comandante Marques Esparteiro em “Três Séculos no Mar”, foi, sem dúvida, uma das primeiras unidades da nova arquitectura naval que se impôs na vela até ao Século XIX. O 'São João Batista' parece que foi uma das duas fragatas espanholas apresadas na Ilha Terceira, mais propriamente no Porto Judeu, quando juntamente com uma nau iam levar reforços aos espanhóis que no Castelo de S. Filipe na Ilha da Terceira estavam sitiados pelos açorianos. Estes, tinham já aclamado Don João IV como seu monarca, tal como o resto do país que acabou com os Habsburgos (Filipes) como reis de Portugal. Quando as primeiras velas espanholas apareceram à vista da população foi grande o alarido e medo, mas o Capitão Roque do Figueiredo, ex-sargento mor da capitania da Praia, meteu-se num barco a remos com vários soldados armados de mosquetes e foi-se à fragata espanhola, saltando de espada em punho a gritar aos espanhóis que se rendessem. Os restantes soldados do escaler subiram igualmente a bordo, o que levou o capitão da fragata a render-se e entregar as chaves dos paióis da pólvora e das dispensas. Figueiredo terá ficado Capitão da primeira fragata de guerra da marinha portuguesa. O mesmo aconteceu com a Nau que foi tomada com grande coragem e energia por Mateus de Távora Valadão que a abalroou como se quisesse ir à fala com o capitão da mesma, intimando-o a passar para o serviço de Don João IV. O capitão português da nau não quis obedecer e a mesma levou uma descarga de mosquetes que abateu três castelhanos, levou um braço do piloto e uma perna de um infeliz castelhano que veio a falecer em terra. A outra fragata espanhola velejava mais atrás e, como tal, não viu o que se passava porque tinha ainda que dobrar um pequeno cabo com uma montanha. Ao ver as duas velas espanholas já tomadas pelos portugueses aproximou-se confiante que ainda estavam em mãos castelhanas. Conforme se aproximava, assim os portugueses senhores da nau e da fragata abriram as portinholas da artilharia e intimaram a fragata a render-se sob pena de levar duas bordadas de artilharia. Claro, ainda não havia guarnição lusa suficiente para os disparos, mas ninguém sabia disso na fragata vinda de San Lucas de Barrameda que se rendeu. Curiosamente, as primeiras fragatas francesas e inglesas foram também tomadas a espanhóis que as copiaram dos holandeses.

A Origem Holandesa Da Fragata

Os estaleiros da então existente República das Sete Províncias, como se chamava a Holanda, deverão ter construído as suas primeiras fragatas por volta de 1600 durante a guerra dos oitenta anos ou da Flandres contra os espanhóis. A nova tipologia obedecia a três imperativos estratégicos e tácticos: proteger a linhas de navegação holandesas, bloquear os portos da Flandres detidos pelos espanhóis, perturbando o comércio marítimo e, por último, combater as armadas hispânicas e impedir o desembarque de tropas. As duas primeiras tarefas requeriam boa capacidade de manobra e velocidade e a última impunha um armamento relativamente poderoso. Quase no fim da guerra dos oitenta anos (1568-1648), os holandeses abandonaram o uso de naus grandes ou navios de linha para passarem a navegar em grande quantidade nas fragatas mais ligeiras e rápidas e terão sido vendidas muitas à França e a outros países. O Padre António Vieira recomendou a Don João IV a compra de fragatas holandesas por 12 mil ducados cada, tendo mesmo chegado a um acordo com financiadores judeus de origem portuguesa, mas parece que o negócio não se concretizou. As pesadas naus e os enormes galeões espanhóis e portugueses sofreram três grandes derrotas na zona do Canal da Mancha: a da Grande Armada em 1587 pelos ingleses, a destruição na baía de Guétary da Armada de Don Lope de Hoces em 1638 pelos holandeses e franceses que tinham entrado na guerra dos 30 anos e atacaram a Espanha e a da batalha das Dunas no Canal da Mancha pelos holandeses. A batalha das Dunas marcou o fim dos Galeões como grandes navios de combate e deu lugar à adopção das fragatas e naus sem acastelamentos. A essas fragatas, ainda com um pequeno acastelamento, os franceses denominaram “Frégate”, sendo a primeira a 'Princesse' tomada perto de Dunquerque e daí a designação de fragata de Dunquerque. Tal como as restantes fragatas, deslocava 400 toneladas e apresentava uma só coberta de artilharia e um bordo liso relativamente alto quando comparado com as naus de duas ou mais cobertas com portinholas para as bombardas e outros canhões. O arsenal de Brest copiou logo essa fragata e construiu a 'Cardinale' e a 'Royale'. Nessa altura, não se sabia bem se a falta de castelos da popa era benéfico ou não, porque os navios mais rasos eram aferrados e tomados com facilidade. Só mais tarde é que se verificou que a velocidade aliada à dispersão dos soldados e canhões ao longo de todo o navio eram vantagens que a arquitectura militar náutica passou a fazer uso, tanto para os navios menores, as fragatas, como para os maiores, as naus ou navios de linha como diziam os franceses e ingleses. Os povos peninsulares levaram muito tempo a adoptarem a manobra em detrimento do grandeza e do poder de fogo e encaixe, pois os canhões de então não afundavam qualquer galeão ou nau portuguesa ou espanhola, mas podiam acertar nos mastros, avariar o leme ou destruir as enxárcias e furar as velas, o que acabava por ser prelúdio para a abordagem e assalto. Mas, não é de deixar de referir que os portugueses tinham percebido que navios de menores dimensões que as naus sem acastelamento de proa e um menor na popa eram muito mais manobráveis e serviam melhor para o combate. Esses navios de 500 toneladas foram os Galeões lusos que dominaram os mares durante quase dois séculos, apesar da enorme lentidão em aparelharem e colocarem-se numa posição adequada à batalha e foi isso que aconteceu na 'Batalha das Dunas'. Os galeões e naus não se mexiam enquanto as ligeiras fragatas holandesas iam destruindo os seus inimigos com rápidas passagens por perto em ângulos letais. Na tipologia naval francesa e inglesa, a fragata aparece pois na época dos 'Filipes' antes de 1640, mas parece que só após a guerra anglo-holandesa de 1665-1667 é que as fragatas e naus sofreram uma importante modernização, tanto nas linhas dos cascos como no velame e armamento e que levou quase um século a concretizar-se. As verdadeiras fragatas e naus semelhantes, mas maiores, só formaram o esqueleto das marinhas de guerra a partir de 1750, fundamentalmente a partir da fragata francesa 'Médée' de 1740 tida como o modelo clássico da fragata de vela que pouco ou nada evoluiu até ao aparecimento da máquina a vapor.

Na generalidade, tanto as fragatas ligeiras como as maiores arvoravam três mastros verticais, o mastro do traquete, o grande e o da mezena com a verga latina atravessada obliquamente ou da gata com a vela quadrangular latina para a ré do mastro e metida em duas vergas, a retranca e a carangueja que apareceram por volta de 1745 quase ao mesmo tempo em que surgiu a roda do leme. Os dois primeiros mastros tinham mastaréus, ambos para pano redondo. O terceiro mastro armava pano redondo por cima do já referido pano latino e no final do século XVII desaparecem as velas da proa denominadas cevadeiras e sobrecevadeira que eram consideradas pelos marinheiros como mais mortais que os canhões dada a grande dificuldade em as arvorar, sendo substituídas por velas latinas de estai com outro mastro quase horizontal, o pau de bujarrona, destinado a segurar as referidas velas latinas de proa que tendiam a levantar pela pressão do vento. A fragata era pois um navio mais manobrável e ligeiramente mais rápido que as naus ou navios, desprovidos de acastelamentos, providos de uma simples coberta superior ou mais modernamente de uma casa do leme.

Apesar dos Galeões portugueses serem já verdadeiros navios de guerra é nos finais do século XVIII que os navios de guerra se diferenciam completamente dos mercantes, passando a dispor de um armamento muitíssimo superior. Os navios de guerra característicos do século XVIII são a nau e a fragata, a primeira dispondo de 60 a 120 peças distribuídas por duas ou três cobertas e a segunda dispondo de 20 a 50 peças distribuídas por uma ou duas cobertas. Complementarmente havia navios mais pequenos como o brigue e a corveta, geralmente com dois mastros. Desaparecem as galés a remos e vela e os brulotes que eram pequenos navios cheios de pólvora destinados a explodirem junto dos barcos inimigos. A artilharia naval passa a utilizar granadas incendiárias, mas a sua potência era muito fraca, sendo raríssimos os casos de navios afundados a tiro de canhão, incendiados ou tomados à abordagem.

A batalha naval passa a resumir-se a um demorado duelo de artilharia, com os dois adversários rigorosamente formados em coluna, de que a maior parte das vezes resultam apenas avarias mais ou menos graves na mastreação e no aparelho e um número limitado de mortos e feridos. Quando o comandante de um navio entende que o adversário desfruta de nítida vantagem e já sofreu alguns estragos e baixas, rende-se, sem que isso seja considerado desonroso. Na Marinha Portuguesa, o galeão, que tão má conta dera de si durante o período das lutas contra os ingleses e contra os holandeses, é finalmente substituído por naus e fragatas modernas copiadas das francesas e inglesas. Os capitães de naus mercantes (com o título de capitães-de-mar-e-guerra) e oficiais estrangeiros, especialmente ingleses, substituem os nobres no comando dos navios de guerra, já que a classe dominante de então não estavam para enfrentar os trabalhos e canseiras inerentes à actividade naval. Em Portugal, sob a esclarecida orientação do Ministro Martinho de Melo e Castro (1770-1795), surgem os novos navios de guerra que no reinado de Dona Maria I são de excelente qualidade. No aspecto quantitativo, a Marinha de Guerra Portuguesa, ao longo de todo o século XVIII, apresenta uma dimensão adequada para a defesa da navegação nacional contra os ataques dos corsários mas não para que possa ser utilizada como um trunfo no jogo da política internacional.

Fundamentalmente, a tipologia da fragata caracterizava-se por ser menor que as naus, sem acastelamentos, com um convés corrido no todo ou nos bordos e um vau central e uma só coberta armada de canhões protegidos pela típicas portinholas da marinha de vela. Era navios ditos de uma só coberta para se diferenciarem das naus que apresentavam duas ou mais cobertas armadas, mas as fragatas tinham na verdade uma segunda coberta não armada por baixo da primeira em que se aboletava parte da guarnição e se armazenavam mantimentos e outros pertences do navio. Claro, houve fragatas com duas cobertas armadas ou com canhões no vau do pavimento central metidos numas casamatas de madeira. Também o número de peças de artilharia e deslocamento variou muito com os tempos. A fragata fazia com facilidade doze nós e com bons ventos chegava aos 14. Os navios grandes também podiam chegar por perto mas necessitavam sempre de mais vento e a manobra era sempre mais difícil. A ausência de acastelamentos reduzia a superfície oposta ao vento, o que melhorava o andamento. As portinholas de artilharia estavam por cima da primeira coberta, pelo que as fragatas apresentavam geralmente um bordo liso mais alto, o que permitia o combate com mar agitada nas mesmas condições que as naus ou navios de linha que tinham de fechar as portinholas da coberta mais rente à linha de água. Por outro lado, a fragata veleira, sendo mais rápida, proporcionava uma maior cadência de tiro que a nau.

Os reparos antigos levavam muito tempo a carregar pelo que numa passagem rápida junto a um navio inimigo a fragata disparava rapidamente e afastava-se para carregar as peças, voltando ao tiro, enquanto a nau ainda não tinha carregado todas as suas peças. A fragata surge como produto de uma pensada arquitectura naval com base em muita experiência de combate.

Mas, curiosamente, alguns historiadores dão como sendo as duas primeiras fragatas, as inglesas 'Constant Warwick' e 'Adventure' de 1646, destinadas à pirataria, o que só é verdade para a marinha inglesa. A Coroa Inglesa dedicou-se desde muito cedo a armar navios piratas e a regulamentar muito bem o destino dado às riquezas roubadas principalmente aos navios ibéricos. Para combater naus mercantis, mas armadas, mesmo navegando de conserva (comboio) com a protecção de galeões, as fragatas piratas tinham de manobrar melhor. Os ingleses capturaram nas guerras com os franceses algumas fragatas e ficaram inicialmente entusiasmados com a excelência do desenho e capacidade de manobra, mas depois descobriram a grande verdade da arquitectura naval, cada vantagem traz algo contrário a ter em conta. As primeiras fragatas na sua concepção dita moderna do Século XVIII deslocavam em geral 400 toneladas mas apareceram depois fragatas de todo o tipo de tonelagem, sendo reconhecidas essencialmente pelo número de peças de artilharia que as armavam. No âmbito das longas guerras entre franceses e ingleses verificaram-se duas concepções de construção naval. Ambos os países inovaram muito no período que antecedeu a guerra dos sete anos (1756-1763), mas foi criada uma diferença fundamental entre a construção francesa e a inglesa. Os gálicos deram a preferência fragatas muito compridas e rápidas, principalmente sob vento bonançoso e longo, enquanto as fragatas inglesas eram mais largas de boca. Por isso, resistiam mais ao mau tempo e eram tanto mais rápidos quanto mais forte fosse o vento.

A fragata francesa apresentava um menor calado, o que a tornava mais leve, mas ao mesmo tempo limitava a resistência da mastreação aos ventos fortes, enquanto a inglesa com mais calado aguentava muito melhor a borrasca. Só que as batalhas navais dos tempos da vela não eram travadas com ventos muito rijos e, menos ainda, tempestuosos. Nessas circunstâncias, a artilharia não acertava em quase nada e a tão típica abordagem era impossível. Os franceses tinham de defender as suas costas mediterrânicas, pelo que as suas fragatas eram ligeiramente mais rápidas na batalha em mar sereno. Por outro lado, o comprimento dos navios de madeira facilitava o quebrantamento; o costado tendia a abrir mais e a ossatura molhava-se com mais facilidade pelo que uma fragata francesa mal resistia a três anos de actividade naval intensa ao contrário das inglesas e dos mais bojudos navios portugueses da época. Mesmo assim, isto não é rigoroso para todos os navios, já que nos tempos da vela os navios diferenciavam-se um pouco uns dos outros e foi a meados do Século XVIII que começaram a ser construídos em classes com velame igual, tanto nas naus como nas fragatas, pois só assim era possível manter uma linha de combate a navegar uniformemente à mesma velocidade. Os ingleses tinham construído excelentes classes de navios, tal como os franceses, ainda antes daquilo que foi denominado por Winston Churchill a primeira guerra mundial, a dos sete ou nove anos, se considerarmos os dois primeiros anos de guerra anglo-francesa na América do Norte

Na generalidade, tanto as fragatas ligeiras como as maiores arvoravam três mastros verticais, o mastro do traquete, o grande e o da mezena com a verga latina atravessada obliquamente ou da gata com a vela quadrangular latina para a ré do mastro e metida em duas vergas, a retranca e a carangueja que apareceram por volta de 1745 quase ao mesmo tempo em que surgiu a roda do leme. Os dois primeiros mastros tinham mastaréus, ambos para pano redondo. O terceiro mastro armava pano redondo por cima do já referido pano latino e no final do século XVII desaparecem as velas da proa denominadas cevadeiras e sobrecevadeira que eram consideradas pelos marinheiros como mais mortais que os canhões dada a grande dificuldade em as arvorar, sendo substituídas por velas latinas de estai com outro mastro quase horizontal, o pau de bujarrona, destinado a segurar as referidas velas latinas de proa que tendiam a levantar pela pressão do vento. A fragata era pois um navio mais manobrável e ligeiramente mais rápido que as naus ou navios, desprovidos de acastelamentos, providos de uma simples coberta superior ou mais modernamente de uma casa do leme.

Os Navios De Guerra - Navios De Linha e Fragatas

A batalha naval passa a resumir-se a um demorado duelo de artilharia, com os dois adversários rigorosamente formados em coluna, de que a maior parte das vezes resultam apenas avarias mais ou menos graves na mastreação e no aparelho e um número limitado de mortos e feridos. Quando o comandante de um navio entende que o adversário desfruta de nítida vantagem e já sofreu alguns estragos e baixas, rende-se, sem que isso seja considerado desonroso. Na Marinha Portuguesa, o galeão, que tão má conta dera de si durante o período das lutas contra os ingleses e contra os holandeses, é finalmente substituído por naus e fragatas modernas copiadas das francesas e inglesas. Os capitães de naus mercantes (com o título de capitães-de-mar-e-guerra) e oficiais estrangeiros, especialmente ingleses, substituem os nobres no comando dos navios de guerra, já que a classe dominante de então não estavam para enfrentar os trabalhos e canseiras inerentes à actividade naval. Em Portugal, sob a esclarecida orientação do Ministro Martinho de Melo e Castro (1770-1795), surgem os novos navios de guerra que no reinado de Dona Maria I são de excelente qualidade. No aspecto quantitativo, a Marinha de Guerra Portuguesa, ao longo de todo o século XVIII, apresenta uma dimensão adequada para a defesa da navegação nacional contra os ataques dos corsários mas não para que possa ser utilizada como um trunfo no jogo da política internacional.

Fundamentalmente, a tipologia da fragata caracterizava-se por ser menor que as naus, sem acastelamentos, com um convés corrido no todo ou nos bordos e um vau central e uma só coberta armada de canhões protegidos pela típicas portinholas da marinha de vela. Era navios ditos de uma só coberta para se diferenciarem das naus que apresentavam duas ou mais cobertas armadas, mas as fragatas tinham na verdade uma segunda coberta não armada por baixo da primeira em que se aboletava parte da guarnição e se armazenavam mantimentos e outros pertences do navio. Claro, houve fragatas com duas cobertas armadas ou com canhões no vau do pavimento central metidos numas casamatas de madeira. Também o número de peças de artilharia e deslocamento variou muito com os tempos. A fragata fazia com facilidade doze nós e com bons ventos chegava aos 14. Os navios grandes também podiam chegar por perto mas necessitavam sempre de mais vento e a manobra era sempre mais difícil. A ausência de acastelamentos reduzia a superfície oposta ao vento, o que melhorava o andamento. As portinholas de artilharia estavam por cima da primeira coberta, pelo que as fragatas apresentavam geralmente um bordo liso mais alto, o que permitia o combate com mar agitada nas mesmas condições que as naus ou navios de linha que tinham de fechar as portinholas da coberta mais rente à linha de água. Por outro lado, a fragata veleira, sendo mais rápida, proporcionava uma maior cadência de tiro que a nau.

Os reparos antigos levavam muito tempo a carregar pelo que numa passagem rápida junto a um navio inimigo a fragata disparava rapidamente e afastava-se para carregar as peças, voltando ao tiro, enquanto a nau ainda não tinha carregado todas as suas peças. A fragata surge como produto de uma pensada arquitectura naval com base em muita experiência de combate.

Mas, curiosamente, alguns historiadores dão como sendo as duas primeiras fragatas, as inglesas 'Constant Warwick' e 'Adventure' de 1646, destinadas à pirataria, o que só é verdade para a marinha inglesa. A Coroa Inglesa dedicou-se desde muito cedo a armar navios piratas e a regulamentar muito bem o destino dado às riquezas roubadas principalmente aos navios ibéricos. Para combater naus mercantis, mas armadas, mesmo navegando de conserva (comboio) com a protecção de galeões, as fragatas piratas tinham de manobrar melhor. Os ingleses capturaram nas guerras com os franceses algumas fragatas e ficaram inicialmente entusiasmados com a excelência do desenho e capacidade de manobra, mas depois descobriram a grande verdade da arquitectura naval, cada vantagem traz algo contrário a ter em conta. As primeiras fragatas na sua concepção dita moderna do Século XVIII deslocavam em geral 400 toneladas mas apareceram depois fragatas de todo o tipo de tonelagem, sendo reconhecidas essencialmente pelo número de peças de artilharia que as armavam. No âmbito das longas guerras entre franceses e ingleses verificaram-se duas concepções de construção naval. Ambos os países inovaram muito no período que antecedeu a guerra dos sete anos (1756-1763), mas foi criada uma diferença fundamental entre a construção francesa e a inglesa. Os gálicos deram a preferência fragatas muito compridas e rápidas, principalmente sob vento bonançoso e longo, enquanto as fragatas inglesas eram mais largas de boca. Por isso, resistiam mais ao mau tempo e eram tanto mais rápidos quanto mais forte fosse o vento.

A fragata francesa apresentava um menor calado, o que a tornava mais leve, mas ao mesmo tempo limitava a resistência da mastreação aos ventos fortes, enquanto a inglesa com mais calado aguentava muito melhor a borrasca. Só que as batalhas navais dos tempos da vela não eram travadas com ventos muito rijos e, menos ainda, tempestuosos. Nessas circunstâncias, a artilharia não acertava em quase nada e a tão típica abordagem era impossível. Os franceses tinham de defender as suas costas mediterrânicas, pelo que as suas fragatas eram ligeiramente mais rápidas na batalha em mar sereno. Por outro lado, o comprimento dos navios de madeira facilitava o quebrantamento; o costado tendia a abrir mais e a ossatura molhava-se com mais facilidade pelo que uma fragata francesa mal resistia a três anos de actividade naval intensa ao contrário das inglesas e dos mais bojudos navios portugueses da época. Mesmo assim, isto não é rigoroso para todos os navios, já que nos tempos da vela os navios diferenciavam-se um pouco uns dos outros e foi a meados do Século XVIII que começaram a ser construídos em classes com velame igual, tanto nas naus como nas fragatas, pois só assim era possível manter uma linha de combate a navegar uniformemente à mesma velocidade. Os ingleses tinham construído excelentes classes de navios, tal como os franceses, ainda antes daquilo que foi denominado por Winston Churchill a primeira guerra mundial, a dos sete ou nove anos, se considerarmos os dois primeiros anos de guerra anglo-francesa na América do Norte

Depois, de 1756 a 1763 muitas nações entraram nessa guerra, entre as quais Portugal ao lado da Inglaterra, Prússia, Eleitorados de Hanôver, Brunswick e Hessen contra a França, Áustria, Rússia, Suécia, Espanha, Saxónia, Reino de Nápoles e Sicília e Reino da Sardenha. Ainda antes dessa longa guerra, os ingleses fixaram-se em dois tipos de navios que, construídos em grandes séries, lhes deram o domínio absoluto dos mares e permitiram escorraçar a França das suas colónias americanas, excepto umas ilhas nas Caraíbas e a inóspita Guiana. O primeiro foi o navio de linha de 74 canhões em duas cobertas e o segundo a fragata de 32 peças, apesar de que não era então habitual a construção de muitos navios de guerra em tempos de paz, mas os ingleses não estavam satisfeitos com o Tratado de Paz de Aix-La Chapelle (1748) e entendiam que foi uma espécie de armistício para uma segunda guerra como a que se veio a verificar 8 anos depois. Além disso, o almirantado britânico dispunha de navios de duas cobertas com 24 e 44 canhões. O armamento não era suficiente e, menos ainda, o andamento.

Por volta de 1750, o Conselho dos Almirantes da “Royal Navy” começou a pôr o desenho de novos navios a concurso, reduzindo as especificações muito detalhadas. Para as fragatas, a velocidade foi, sem dúvida, a especificação mais importante, pelo que os construtores começaram por se inspirar nas linhas do casco do iate “Royal Caroline” de 1700 e em alguns pequenos navios destinados a combater os contrabandistas, mas também copiaram em tamanhos mais reduzido a moderna nau francesa 'Monarch' de 74 peças. Assim, as primeiras fragatas britânicas inspiradas no referido iate foram as seguintes: 'Sleaford', incorporada em 1753 com 20 peças que não agradou muito devido à insuficiência de armamento., pelo que foi construída a seguir a fragata 'Unicorn' com 24 canhões com algumas transformações. Classe 'Tartar', derivada da 'Unicorn', mas com 28 peças de artilharia e que foi a primeira grande classe de navios idênticos que a Grã-Bretanha construiu com 20 unidades. O seu armamento consistiu em 24 peças de 9 libras na coberta superior e 4 de 3 libras além de 12 armas de meia libra no convés para o combate anti-pessoal de abordagem. O casco media cerca de 30 metros e a boca máxima era de menos de 10 metros. Fazia entre os 9-10 nós a 12-13 nós com vento favorável e deslocava umas 580 toneladas com pequenas variações entre um e outro navio devido a diferenças nas acomodações. Foram os navios mais rápidos da “Royal Navy” com excepção da fragata franco-canadiana 'Abenakise' capturada na guerra de 1748. Enxovalhava um bocado com mar alteroso, mas não se enchia demasiado de água. Esta série não se notabilizou demasiado nas guerras travadas pelos ingleses dado que a peça de 9 libras era fraca e rapidamente chegou-se à conclusão que as fragatas também deveriam ser armadas com peças de 12 libras. Classe 'Southampton' de 4 navios armados com 32 peças de 12 libras também de 12 nós e com 652 toneladas. Navios sólidos e manobráveis dos quais se fizeram duas outras classes com algumas diferenças de desenho que foram as classes: 'Richmond' e a 'Níger', ambas com acastelamentos mais baixos e com um calado um pouco menor, mas mantendo a relação comprimentos do casco/boca. A última destas classes com 11 navios construídos revelou-se a mais rápida com ventos rijos, aguentando bem todo o pano, enquanto os mastros e mastaréus não quebravam. Os canhões de 12 libras lançavam os seus pelouros à então incrível distância de 280 metros, mas não faziam muito mal, raramente conseguiam afundar um navio; podiam era avariar as enxárcias e mastros de modo a permitir uma boa abordagem, se não tivessem sofrido o mesmo. Por último, o âmbito dos desenhos ingleses, foi construída uma classe de três unidades um pouco menores com 619 toneladas e 28 canhões, a classe 'Mermaid' especialmente desenhada para aguentar borrascas, pelo que era a mais lenta de todas as classes. Os piratas ingleses passaram a utilizar muitas das 14 fragatas apresadas aos franceses durante a guerra dos nove anos e suscitaram um grande entusiasmo pela sua rapidez que permitia uma abordagem rápida e, como tal, um maior valor na rapina que era no Século XVIII ainda uma das grandes fontes de receita da Coroa Britânica.

Então, as marinhas serviam para a defesa das linhas de navegação como a portuguesa e a espanhola ou para o roubo como faziam os ingleses e franceses que até se especializaram na pirataria terrestre como mostraram os grandes “heróis” da história naval francesa nos seus assaltos ao Brasil, nomeadamente ao Rio de Janeiro para roubarem os bens dos habitantes. A primeira fragata inglesa verdadeiramente do tipo francês foi a 'Tweed' com 26 peças de 12 libras que fazia 10 nós só com as velas de gave-top, velachos e sobres, ou seja, com as velas mais altas sem as velas principais ou grandes que nem sempre estavam envergadas durante os combates. Com todo o velame passava bem dos 13 nós. Deslocavam 660 toneladas, mas era considerada muito desconfortável pois metia muita água no mau tempo e tinha pouca estabilidade. Seguiu-se a série 'Pallas' com maior tonelagem, 718T, capaz de fazer 14 nós com vento relativamente forte, aguentando bem o mar alteroso e mais estável com 36 canhões, portanto, mais 4 que as anteriores e instalados no convés. A partir de 1780, as fragatas passaram a deslocar 900 e mais toneladas até chegarem às 1.849 como a Fragata 'Don Fernando II e Glória' de 1845 com cascos cobertos por chapa metálica e chumbo e depois com aço como a fragata couraçada francesa 'Gloire' já com máquina a vapor.

A Marinha Portuguesa teve um grande número de boas fragatas, sendo a maior parte do tipo inglês, mas também algumas afrancesadas, combatam nas guerras do Século XVII e XVIII e, principalmente, contra os corsários argelinos e outros que quase nunca conseguiram levar a melhor contra as esquadras portuguesas estacionadas no Estreito de Gibraltar. Devido aos impulsos dos ministros, Don Martinho de Melo e Castro e o seu sucessor Don Rodrigo de Sousa Coutinho, a armada Portuguesa contava no virar do Século com 65 navios de guerra de alto bordo (14 naus, 23 fragatas, 3 corvetas, 17 brigues e charruas, além de outros de menor porte). Isto significava, um efectivo em pessoal embarcado de cerca de 560 oficiais e 12.000 homens o que para uma população de 3.100.000 habitantes, corresponderia actualmente num Portugal com 10.500.000 habitantes a um efectivo permanente de 1.900 oficiais e 40.700 homens. Para instruir estes oficiais e guarnições surgiram figuras ilustres como o Conde de São Vicente, e Dantas Pereira e, para as comandar oficiais como Januário do Vale, Rodrigo Pinto Guedes, Sousa Sarmento, o Marquês de Niza, Costa Quintela e Pereira de Campos.

Por volta de 1750, o Conselho dos Almirantes da “Royal Navy” começou a pôr o desenho de novos navios a concurso, reduzindo as especificações muito detalhadas. Para as fragatas, a velocidade foi, sem dúvida, a especificação mais importante, pelo que os construtores começaram por se inspirar nas linhas do casco do iate “Royal Caroline” de 1700 e em alguns pequenos navios destinados a combater os contrabandistas, mas também copiaram em tamanhos mais reduzido a moderna nau francesa 'Monarch' de 74 peças. Assim, as primeiras fragatas britânicas inspiradas no referido iate foram as seguintes: 'Sleaford', incorporada em 1753 com 20 peças que não agradou muito devido à insuficiência de armamento., pelo que foi construída a seguir a fragata 'Unicorn' com 24 canhões com algumas transformações. Classe 'Tartar', derivada da 'Unicorn', mas com 28 peças de artilharia e que foi a primeira grande classe de navios idênticos que a Grã-Bretanha construiu com 20 unidades. O seu armamento consistiu em 24 peças de 9 libras na coberta superior e 4 de 3 libras além de 12 armas de meia libra no convés para o combate anti-pessoal de abordagem. O casco media cerca de 30 metros e a boca máxima era de menos de 10 metros. Fazia entre os 9-10 nós a 12-13 nós com vento favorável e deslocava umas 580 toneladas com pequenas variações entre um e outro navio devido a diferenças nas acomodações. Foram os navios mais rápidos da “Royal Navy” com excepção da fragata franco-canadiana 'Abenakise' capturada na guerra de 1748. Enxovalhava um bocado com mar alteroso, mas não se enchia demasiado de água. Esta série não se notabilizou demasiado nas guerras travadas pelos ingleses dado que a peça de 9 libras era fraca e rapidamente chegou-se à conclusão que as fragatas também deveriam ser armadas com peças de 12 libras. Classe 'Southampton' de 4 navios armados com 32 peças de 12 libras também de 12 nós e com 652 toneladas. Navios sólidos e manobráveis dos quais se fizeram duas outras classes com algumas diferenças de desenho que foram as classes: 'Richmond' e a 'Níger', ambas com acastelamentos mais baixos e com um calado um pouco menor, mas mantendo a relação comprimentos do casco/boca. A última destas classes com 11 navios construídos revelou-se a mais rápida com ventos rijos, aguentando bem todo o pano, enquanto os mastros e mastaréus não quebravam. Os canhões de 12 libras lançavam os seus pelouros à então incrível distância de 280 metros, mas não faziam muito mal, raramente conseguiam afundar um navio; podiam era avariar as enxárcias e mastros de modo a permitir uma boa abordagem, se não tivessem sofrido o mesmo. Por último, o âmbito dos desenhos ingleses, foi construída uma classe de três unidades um pouco menores com 619 toneladas e 28 canhões, a classe 'Mermaid' especialmente desenhada para aguentar borrascas, pelo que era a mais lenta de todas as classes. Os piratas ingleses passaram a utilizar muitas das 14 fragatas apresadas aos franceses durante a guerra dos nove anos e suscitaram um grande entusiasmo pela sua rapidez que permitia uma abordagem rápida e, como tal, um maior valor na rapina que era no Século XVIII ainda uma das grandes fontes de receita da Coroa Britânica.

Então, as marinhas serviam para a defesa das linhas de navegação como a portuguesa e a espanhola ou para o roubo como faziam os ingleses e franceses que até se especializaram na pirataria terrestre como mostraram os grandes “heróis” da história naval francesa nos seus assaltos ao Brasil, nomeadamente ao Rio de Janeiro para roubarem os bens dos habitantes. A primeira fragata inglesa verdadeiramente do tipo francês foi a 'Tweed' com 26 peças de 12 libras que fazia 10 nós só com as velas de gave-top, velachos e sobres, ou seja, com as velas mais altas sem as velas principais ou grandes que nem sempre estavam envergadas durante os combates. Com todo o velame passava bem dos 13 nós. Deslocavam 660 toneladas, mas era considerada muito desconfortável pois metia muita água no mau tempo e tinha pouca estabilidade. Seguiu-se a série 'Pallas' com maior tonelagem, 718T, capaz de fazer 14 nós com vento relativamente forte, aguentando bem o mar alteroso e mais estável com 36 canhões, portanto, mais 4 que as anteriores e instalados no convés. A partir de 1780, as fragatas passaram a deslocar 900 e mais toneladas até chegarem às 1.849 como a Fragata 'Don Fernando II e Glória' de 1845 com cascos cobertos por chapa metálica e chumbo e depois com aço como a fragata couraçada francesa 'Gloire' já com máquina a vapor.

A Marinha Portuguesa teve um grande número de boas fragatas, sendo a maior parte do tipo inglês, mas também algumas afrancesadas, combatam nas guerras do Século XVII e XVIII e, principalmente, contra os corsários argelinos e outros que quase nunca conseguiram levar a melhor contra as esquadras portuguesas estacionadas no Estreito de Gibraltar. Devido aos impulsos dos ministros, Don Martinho de Melo e Castro e o seu sucessor Don Rodrigo de Sousa Coutinho, a armada Portuguesa contava no virar do Século com 65 navios de guerra de alto bordo (14 naus, 23 fragatas, 3 corvetas, 17 brigues e charruas, além de outros de menor porte). Isto significava, um efectivo em pessoal embarcado de cerca de 560 oficiais e 12.000 homens o que para uma população de 3.100.000 habitantes, corresponderia actualmente num Portugal com 10.500.000 habitantes a um efectivo permanente de 1.900 oficiais e 40.700 homens. Para instruir estes oficiais e guarnições surgiram figuras ilustres como o Conde de São Vicente, e Dantas Pereira e, para as comandar oficiais como Januário do Vale, Rodrigo Pinto Guedes, Sousa Sarmento, o Marquês de Niza, Costa Quintela e Pereira de Campos.

A importância extraordinária do comércio do Brasil justificava o enorme dispêndio efectuados com a manutenção da força naval. A Marinha Real atravessou um período de grande rejuvenescimento nos reinados de Don João V e Dona Maria I, marcando a época de 1793 a 1807 o apogeu do seu ressurgimento naval. Em 1779 é criada a Academia Real e a Academia da Marinha Mercante, que se manteria em funcionamento até 1837, passando então a designar-se Escola Politécnica e que mais tarde veio a tornar-se na Faculdade de Ciências de Lisboa. De 1788 a 1795 a marinha sofreu importantes reformas quer a nível do pessoal quer do material quer ainda das infra-estruturas. Na área do pessoal, para além da regularização dos postos da Armada e da fixação dos vencimentos, até então arbitrários, foram criadas a Companhia dos Guardas-marinhas, a Academia Real dos guardas-marinhas, a Brigada Real da Marinha e a Brigada Real de Artilharia da Marinha. Na área das infra-estruturas são de salientar a conclusão da Real Fábrica de Cordoaria, a construção do dique do arsenal, e a reorganização do estaleiro. Procedeu-se ainda à reorganização do arsenal de Goa e à criação do arsenal em Salvador na Bahia, (as naus Martim de Freitas e Príncipe do Brasil foram lá construídas). Na área do material foram lançados ao mar no período atrás referido 18 navios, para além de 6 naus modernizadas no mesmo período. Deve-se notar que tendo sido lançados ao mar no Arsenal em 2 de Dezembro de 1789, 3 navios, 22 meses mais tarde foram lançados mais 3 navios e, 14 meses mais tarde outros 3 navios. A partir de 1808 a construção e manutenção da armada passa para o Brasil principalmente para o estaleiro de Salvador na Bahia e para o arsenal do Rio de Janeiro.

.jpeg)