As primeiras

notícias dos acontecimentos em França, foram recebidas em Portugal com relativa

apreensão. A abertura dos ‘Estados Gerais’ era encarada como sintoma de grandes

mudanças no tecido social e político. Apesar de se aceitar a força de um

movimento já há muito latente na Europa, poucos adivinhariam que o trono

francês iria ruir dando origem a uma devastadora guerra que se prolongaria por

várias décadas. A Revolução Francesa constituiu um dos grandes marcos da

história, com efeitos políticos, sociais, económicos e culturais que se

mantiveram até à actualidade. Apesar de vinculados a Inglaterra, a diplomacia

portuguesa procurou não se envolver no conflito. Numa primeira fase, a da

passagem de França do Antigo Regime à monarquia constitucional (1789-1792), a

posição de Portugal foi de expectativa perante os sucessos da Revolução. Na

segunda fase, a das coligações da Europa contra a França Revolucionária

(1792-1795), Portugal viu-se obrigado a conjugar os seus interesses com os de

Espanha, participando sem proveito na Guerra do Rossilhão. Na terceira fase,

relacionada com os consulados de Napoleão (1798-1804), devido a Carlos IV de

Espanha ter escolhido a aliança francesa, Portugal sofre uma primeira invasão

em 1801. Na última fase, a do período imperial de Bonaparte (1804-1812),

verificaram-se as três invasões que marcaram significativamente Portugal. O

papel da diplomacia portuguesa durante estes longos anos de crise foi

fundamental, apesar de nem sempre ter atingido os melhores resultados. Não

obstante, mantiveram o equilíbrio político de Portugal até ao primeiro

consulado de Bonaparte. Com o desenrolar dos acontecimentos, as notícias da “Revolução de Paris”, dos

‘Estados Gerais’ e dos motins populares, iam agitando a capital portuguesa.

Falava-se de abolição de privilégios e no princípio da igualdade de todos

perante a lei, o que transmitia uma forte carga emocional. O mesmo se passou

quando foi anunciada em França uma constituição, onde ficaria gravada a

‘Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão’. Sem poder antecipar o rumo dos

acontecimentos, via-se em 1789 a vontade de renovação política e social. Era a

conquista da liberdade política e civil, a reforma da justiça, a diminuição dos

poderes da Igreja, a revisão do sistema tributário e o fim de muitos

privilégios sociais. Restava saber qual o impacto de todos estes ventos de

mudança na Europa e em Portugal.

O

papel da diplomacia portuguesa durante estes longos anos de crise foi

fundamental, apesar de nem sempre ter atingido os melhores resultados. Não

obstante, mantiveram o equilíbrio político de Portugal até ao primeiro

consulado de Bonaparte. Com o desenrolar dos acontecimentos, as notícias da “Revolução de Paris”, dos

‘Estados Gerais’ e dos motins populares, iam agitando a capital portuguesa.

Falava-se de abolição de privilégios e no princípio da igualdade de todos

perante a lei, o que transmitia uma forte carga emocional. O mesmo se passou

quando foi anunciada em França uma constituição, onde ficaria gravada a

‘Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão’. Sem poder antecipar o rumo dos

acontecimentos, via-se em 1789 a vontade de renovação política e social. Era a

conquista da liberdade política e civil, a reforma da justiça, a diminuição dos

poderes da Igreja, a revisão do sistema tributário e o fim de muitos

privilégios sociais. Restava saber qual o impacto de todos estes ventos de

mudança na Europa e em Portugal.

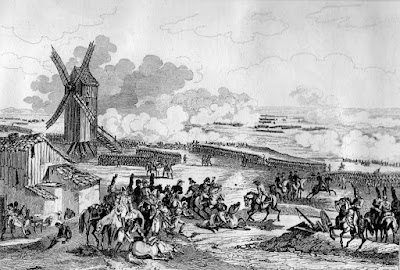

Enquadramento

histórico: A Revolução Francesa, antecedida pela revolução parlamentar inglesa

(1688) e pela revolução americana (1776), a Revolução Francesa de 1789 foi, sem

dúvida, a maior de todas as revoluções liberais. Este facto mede-se quer pelos

extraordinários acontecimentos que lhe deram corpo e pelas grandes alterações a

que deu origem, quer ainda pelas repercussões que causou na Europa e no Mundo.

A veemência e a violência do seu processo revolucionário só pode perceber-se

inteiramente depois de analisadas a situação de crise em que a França viveu na

segunda metade do século XVIII e as condições específicas que, entre 1789-1790,

a fizeram eclodirem. Iniciado na Primavera de 1789, com a reunião dos ‘Estados

Gerais’, o processo revolucionário francês começou por revestir a forma de

protesto aristocrático contra as prepotências fiscais e administrativas da

monarquia absoluta. Acabou por congregar, logo de seguida, o apoio da burguesia

e do povo, num gigantesco movimento de revolta contra as estruturas políticas e

sociais do ‘Antigo Regime’. O processo revolucionário francês decorreu em três

etapas políticas: monarquia constitucional (1791-1792), cuja ordem de valores

deu corpo à Constituição de 1791;

República democrática (1792-1794), de cariz

popular e socializante, dominada pela ‘Convenção Nacional’ e pela vitória dos ‘sans-culottes’;

e república conservadora, durante os governos do Directório (1795-1799) e do

consulado (1800-1804), que marcaram o regresso ao poder da burguesia e

institucionalizaram a ordem cívica. Protagonizado principalmente pela

burguesia, o êxito da Revolução Francesa ficou também a dever-se à adesão e ao

entusiasmo com que nela participaram as forças populares, que abandonaram a sua

condição de súbditos para afirmarem a sua cidadania plena.

A mensagem mais

significativa e duradoura da Revolução Francesa foi a que ficou patente no

primeiro documento oficial elaborado pelos revolucionários: a ‘Declaração dos

Direitos do Homem e do Cidadão’ (1789), cujos princípios universais e

humanistas contribuíram para a dignificação do Homem, pelo reconhecimento dos

direitos naturais, inalienáveis e imprescritíveis, da pessoa humana.

A

Política Externa de Dona Maria, com a elevação ao trono Dona Maria I, filha de

Dom José I e de Dona Mariana Vitória, assiste-se a uma tentativa de retorno à

política joanina. Dona Maria I e aqueles que inspiraram ou apoiaram as suas

políticas, partiram da realidade portuguesa e do respeito pela reacção popular,

para operar as reformas que os tempos impunham. No plano da política externa,

regressou-se a uma acentuada preocupação de neutralidade, baseada no equilíbrio

de forças entre as potências. Pretendia-se como no tempo de Dom João V, manter

a aliança com a Inglaterra sem ter com isso de hostilizar a França ou a

Espanha. Novamente a corte de Lisboa aproximou-se da de Madrid. A Rainha viúva

Dona Mariana Vitória, irmã de Dom Carlos III de Espanha, levou a cabo esta

mesma política, como ficou demonstrado no ‘Tratado de Santo Ildefonso’ e no ‘Tratado

do Pardo’. O entendimento luso-espanhol tornou possível uma acção militar

conjunta das armadas, contra a cidade de Argel em 1784, dado os piratas

infestarem toda a costa da Península. E reflectiu-se em 1785, numa dupla união

matrimonial.

O infante português Dom João com a infanta espanhola Dona Carlota

Joaquina e o Infante de Espanha Dom Gabriel com a Infanta de Portugal Dona

Mariana Vitória. A aproximação a Madrid facilitou-nos o respeito da

neutralidade portuguesa na ‘Guerra da Independência dos Estados Unidos’, apesar

das exigências francesas quanto à cessação das facilidades prestadas por

Portugal aos navios ingleses. Sendo também vantajoso o apoio de Madrid, na

resolução satisfatória do incidente resultante da incursão armada francesa, em

Cabinda (1783). A relativa independência de Portugal face à Inglaterra, baseada

na nova política, tornou possível ao Governo português a adesão ao plano da “neutralidade armada”, elaborado em 1780

por iniciativa da Rússia, ao qual aderiram também a Prússia, a Áustria, a

Holanda, o Reino das Duas Sicílias, a Suécia e a Dinamarca. Plano que visava a

defesa dos navios neutros. A Inglaterra como potência visada, reagiu declarando

guerra à Holanda. Contudo, as circunstâncias acabaram por obrigar a Inglaterra

à ‘Paz de Versalhes’. Seguidamente Portugal autorizou a adesão da França ao ‘Tratado

do Pardo’, tornando-se mais nítido ainda o equilíbrio da posição portuguesa

entre o poder britânico e o bloco franco-espanhol. Para melhor assegurar a

independência portuguesa no plano internacional, o Governo português

aproximou-se do Império russo, potência de relevo no início do século XVIII,

com Pedro, O Grande, e da Prússia, com quem passou a ter relações diplomáticas

permanentes. A política externa traçada desde o início do reinado de Dona Maria

I, viria a ser afectada no entanto, por diversas circunstâncias. Entre elas, os

falecimentos de Dom Pedro III seu marido, e do Arcebispo de Tessalónica seu

confessor, e sobretudo, a Revolução Francesa a doença da Rainha agravou-se.

Este movimento destruiu toda a obra realizada no sentido de um relativo

afastamento da Inglaterra.

As

Reformas Internas de Dona Maria I (A Piedosa), é aclamada como a nova soberana,

em Maio de 1777. Chegada ao trono, demite o grande ministro de seu pai, Marquês

de Pombal, tido como o responsável pela perseguição aos jesuítas e grande

adversário da ‘cúria romana’. Tentou readmitir em Portugal os jesuítas expulsos

e a reabilitação da memória dos Távoras. Aconselhada pelo Arcebispo de

Tessalónica seu confessor, não leva no entanto a cabo, ambas as vontades. No

primeiro caso, a ‘cúria romana’ extinguira a referida ordem e a atitude caso

tomada, causaria um profundo mal-estar nas relações com Espanha e França. No

segundo caso, reabilitar os Távoras seria uma afronta à memória de seu pai, Dom

José I, pessoa que os condenara. À frente das grandes pastas, colocou alguns

dos homens da escola do Marquês de Pombal, como foram Dom Martinho de Melo e

Castro, Dom José de Seabra e Pina Manique, para além do Duque de Lafões e de Dom

Luís Pinto de Sousa Coutinho. No seu Reinado regressou-se às preocupações de

ordem cultural, bem patentes na fundação de estabelecimentos de ciência e

ensino, como a ‘Academia Real das Ciências’, a ‘Academia da Marinha’, a ‘Biblioteca

Pública de Lisboa’ e a ‘Casa Pia’, e de cariz religioso, como a edificação da Basílica

do Coração de Jesus e da igreja da Memória. A própria reorganização do exército

e da marinha, não é esquecida. No entanto, rapidamente a vida portuguesa foi

abalada pelas circunstâncias de ordem externa, originadas na Revolução

Francesa. Também não será difícil admitir, que a Revolução Francesa tenha tido

origem externa. Teve-a no plano do pensamento político, visto que aqueles que a

prepararam se socorreram sobretudo da experiência da vida pública inglesa,

tentando orientar a monarquia francesa no sentido do parlamentarismo. Mas não

se deve excluir que, no plano de facto, pelo aproveitamento de

descontentamentos e hostilidades, a Inglaterra tenha num momento inicial,

facilitado a eclosão do movimento revolucionário. Era a resposta ao auxílio

prestado pelos franceses aos revoltosos da América do Norte. Aliás, o Governo

inglês sentiu sobretudo durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos,

dificuldades quanto à adopção de algumas medidas céleres e adequadas, em razão

do regime parlamentar britânico. Os governantes franceses pelo contrário, sem

dependência de assembleias políticas, gozavam de muito maior liberdade de

acção. A Inglaterra, duramente atingida pela independência das colónias da

América do Norte, tinha pois, muito a ganhar com a transformação do regime

político francês no sentido parlamentar, para assim prosseguir a sua luta pela

hegemonia. Esta solução agradaria não apenas ao Governo de Londres, mas a todas

as potências rivais, a fim de abater a hegemonia francesa fundada por Luís XIV.

Não foi possível tal transformação política da França, nem através de Luís XVI,

nem através do Duque de Orléans, apontado como agente ao serviço da Inglaterra.

E como tal, os efeitos da Revolução Francesa passaram a ser motivo de

preocupação por parte das outras potências, uma vez que estes não se

circunscreviam à “simples” adopção

interna de um regime parlamentar. A Revolução apresentou-se desde o primeiro

momento, com características anárquicas, conduzida por forças anónimas, com

evidente participação de estrangeiros nas desobediências.

Tais características

revelaram-se claramente e não apenas através dos episódios da ‘Tomada da

Bastilha’, da ‘Marcha sobre Versalhes’ ou do ‘Assalto às Tulherias’. Os

numerosos emigrados franceses, incitavam as potências vizinhas a uma

intervenção armada, procurando ao mesmo tempo salvaguardar a Família Real Francesa,

quanto a previsíveis retaliações. Finalmente, depois de uma tentativa frustrada

de fuga de Luís XVI e da sua família, as potências vizinhas sentiram-se mais na

vontade de intervir. O imperador Leopoldo da Áustria e o Rei da Prússia

propuseram-se pela ‘Declaração de Pilnitz’ (1791), a restituir Luís XVI nos

seus direitos Reais. Em consequência dos preparativos bélicos nas fronteiras

francesas, Luís XVI, cuja liberdade de decisão seria duvidosa, declarou guerra

ao imperador (1792). Havia motivos para se pensar que a Família Real, tinha

entendimentos com Viena. O infeliz manifesto do General Prussiano Duque de

Brunswick (Julho de 1792), precipitou os acontecimentos.

Após o assassínio de

duas mil pessoas nas Tulherias, a República foi proclamada e Luís XVI,

destituído e condenado a execução. Também as derrotas sofridas pelas tropas

francesas nas fronteiras, serviram de pretexto ao massacre de detidos nas

prisões de Paris. Começara o Terror.

Parecia inevitável uma rápida submissão

dos revolucionários franceses, dada a desorganização do país e as forças,

externas e internas, contra eles reunidos. Contudo, após algumas derrotas

iniciais, que valeram a condenação à morte dos generais vencidos,

inesperadamente, as tropas francesas acabaram por dominar os exércitos

inimigos. O fenómeno apesar de surpreendente, tem uma explicação. Por um lado,

o perigo exterior fez substituir a anarquia revolucionária inicial, por um

Governo tão forte que a história lhe reservou a designação de “Terror”. Por outro lado, a República

Francesa, pela aquisição gratuita dos “bens

nacionais”, dispôs de avultados meios económicos para financiar a guerra. Acresce

que as coligações contra a República Francesa, como todas as alianças militares

entre Estados, criaram atritos e desentendimentos entre os respectivos chefes

políticos e militares, muitas vezes também alheados do esforço comum por

questões mantidas entre eles próprios. Mas o factor decisivo do “milagre republicano” durante as guerras

da Revolução, dá pelo nome de serviço militar obrigatório. Nem a Inglaterra,

nem a Espanha pareciam interessadas numa intervenção contra a França.

Contudo

depois de vencerem os austríacos e os prussianos em Valmy (Setembro de 1792) e

em Jemmapes (Novembro de 1792), as tropas francesas ocupam a Bélgica. Ora o

porto de Antuérpia em mãos francesas, ameaçava muito directamente os interesses,

comerciais britânicos. O Governo de Londres procurou então o apoio espanhol,

com vista a obrigar os franceses a abrirem uma segunda frente em toda a linha

dos Pirenéus. Constituiu-se assim, a primeira coligação de potências contra a

França Republicana. No quadro desta coligação, Portugal desenvolveu também ele,

actos de hostilidade contra Paris, embora sem declaração formal de estado de guerra.

O governo de Lisboa, apesar das tentativas francesas para manter a neutralidade

portuguesa, preocupado com a aliança que fora entretanto celebrada entre a

Inglaterra e a Espanha de que não fazia parte, resolveu participar na coligação

contra a França. Para o efeito celebrou dois acordos de aliança: um com a

Espanha, em Julho de 1793, e outro com a Inglaterra, em Setembro do mesmo ano. Esta

posição de beligerância face aos acontecimentos em França, levava em linha de

conta que, desta não resultariam riscos sérios para Portugal. Era previsível,

as acções bélicas decorrerem longe das fronteiras portuguesas. Também poderá o

Governo de Dom João VI, casado com a princesa espanhola Dona Carlota Joaquina

de Bourbon, que entretanto assumira as funções reais pela incapacidade da Rainha

sua mãe (Fevereiro de 1792), ter encontrado na beligerância o meio mais

adequado para pôr cobro a atitudes internas favoráveis à Revolução.

A

‘Guerra do Rossilhão’, talvez pudesse ter limitado a nossa participação na

guerra, a operações navais. Contudo, sem se ter talvez apercebido de todos os

condicionalismos e sobretudo, da fragilidade externa da política espanhola, a

corte de Lisboa enviou um corpo expedicionário para a Catalunha, onde o

exército espanhol procurava reocupar a região do Rossilhão. Ignora-se que

vantagens teriam sido oferecidas por Espanha, em contrapartida do auxílio

português prestado ao abrigo do ‘Tratado do Pardo’. É sempre muito difícil a

situação de um corpo expedicionário em território estranho. A desorganização

era total, os comandos militares dos dois países não se entendiam, as perdas

humanas elevadas e os acidentes do terreno facilitavam a posição defensiva

francesa. A saída dos ingleses do porto de Toulon, agravou e muito esta

situação. O aspecto mais doloroso para os portugueses da ‘Guerra do Rossilhão’

respeita porém, à paz separada que o ministro espanhol Manuel Godoy negociou

com a República Francesa, sem pôr Portugal ao corrente das negociações, que

tiveram lugar em Basileia (Julho de 1795). Portugal viu-se então forçado a

retirar as suas forças em condições precárias e sem qualquer negociação, em

virtude do abandono do seu aliado. Por esta intervenção sem glória nem

proveito, foram interrompidos os esforços desenvolvidos por Dona Maria I nos

planos culturais e económico, e endividado o erário público pela emissão de

empréstimos.

As

dificuldades na obtenção da paz com a França. Com o fim da ‘Guerra do Rossilhão’,

começou um longo calvário para a política externa portuguesa. Os ingleses

queriam que os ajudássemos na guerra naval e lhes mantivéssemos todos os

privilégios de comércio e navegação. Os franceses aliados aos espanhóis,

pretendiam que puséssemos termo às vantagens concedidas à Inglaterra, a fim de

nos reconhecerem o direito a viver em paz. Para agravar a situação, as vitórias

francesas em Itália, contra os austríacos e contra as tropas pontifícias,

inclinavam vários Estados para a esfera de Paris e internamente em Portugal,

davam novo alento aos partidários da Revolução. Em Outubro de 1796, a Espanha

declara guerra à Inglaterra, representando tal hostilidade novos perigos para

Portugal. Importava negociar com o Directório de Paris. E essa foi a missão extraordinária

confiada a Dom António de Araújo de Azevedo, que conseguiu finalmente, assinar um

tratado de paz com a França pelo qual nos foram impostas rectificações de

fronteiras no Norte do Brasil, uma pesada indemnização e grandes restrições ao

comércio com a Inglaterra.

Era o preço a pagar para evitarmos uma invasão

franco-espanhola. Contudo, o tratado assinado por Dom António de Araújo era incompatível com as obrigações de Portugal em relação à Inglaterra, que só

tardiamente, reconhecendo a situação desesperada da corte de Lisboa e a

temporária impotência britânica, acedeu a que fosse ratificado. E porque esta

ratificação do tratado, aliás com restrições, não foi feita de forma célere, a

França não a aceitou, sendo o diplomata português António de Araújo encarcerado

na célebre prisão parisiense do Templo. Portugal continuou a tentar negociar a

paz com a França, especialmente através da corte de Madrid.

Mas a posição desta

era dúbia, ou pelo menos, a do ministro Manuel Godoy, já preparado para invadir

Portugal e apenas receoso que o auxílio militar francês acabasse por significar

uma ocupação do território espanhol. Simultaneamente, receando nós desagradar a

Inglaterra e suscitar as suas retaliações no Ultramar, parte da esquadra

portuguesa continuava a colaborar com a armada britânica, designadamente no

bloqueio de Malta. E depois da batalha naval de Aboukir (1799), em que a

esquadra francesa ficou desmantelada, foi aos navios de guerra portugueses que

coube a missão de bloquear o porto de Alexandria, a fim de evitar o desembarque

do exército francês que Bonaparte levara ao Egipto.

Naturalmente, também este

apoio naval português ao esforço de guerra britânico, que os franceses

conheciam, dificultava as negociações de paz. Apesar do sucesso inglês em

Aboukir, o século XIX iniciou-se em termos promissores para as forças

francesas, que derrotaram os austríacos em Marengo e obrigaram a corte de Viena

a aceitar a paz. Portugal, o único aliado que restava à Inglaterra no

Continente europeu, nem matéria de negociação tinha para obter a paz com a

França. É certo que as boas relações com a corte de Madrid e as desta com o

Directório e, depois com o Consulado, nos facultavam a mediação da Espanha.

Contudo, esta desde a paz de Basileia deixava-se arrastar pura e simplesmente,

pelo governo de Paris. A sua capacidade de negociação também era débil, e não

poderíamos contar que estivesse disposta a qualquer sacrifício dos seus

interesses, em benefício de Portugal. A amizade da corte de Madrid com a de

Lisboa, servia para valorizar a posição daquela junto dos governantes

franceses, levando-os a admitir que por influência espanhola, Portugal se

afastasse da Inglaterra. Não o conseguindo, a Espanha tinha de aceitar, ainda

que porventura o fizesse com manifestos receios, o papel de agressora em

relação a Portugal, aliado de Inglaterra, com a qual a Espanha se encontrava em

guerra.

Quando Bonaparte assumiu as funções de primeiro cônsul encontrou já

formada a segunda coligação contra a França que compreendia a Inglaterra,

Áustria, Rússia, Turquia e Nápoles. A França pressionando a Espanha, procurou a

todo o custo atrair Portugal para o seu campo e como não o conseguiu, exigiu no

final de 1800, a invasão de Portugal pelas forças espanholas. Em Janeiro de

1801 a França e a Espanha, ligadas por um tratado de aliança então assinado,

enviaram um ultimato a Portugal com condições de paz inaceitáveis, intimando o

governo português a abandonar a aliança britânica e a fechar os portos

portugueses à navegação britânica, abrindo-os aos navios franceses e espanhóis.

A França exigia ainda uma elevada indemnização em dinheiro e a Espanha a

revisão das fronteiras e a entrega de algumas províncias como garantia da

devolução pela Inglaterra das ilhas Trindade, Mahon e Malta. Como Portugal não

se submeteu a tais condições, a guerra é declarada pela Espanha e as suas

tropas invadem a partir de Badajoz o Alto Alentejo, donde ocupam diversas

praças, uma das quais Olivença. A guerra que durou apenas duas semanas, ficou

conhecida pela “guerra das laranjas”.

O ministro Luís Pinto de Sousa, perante o

avanço das forças franco-espanhola foi pessoalmente a Badajoz, para negociar

com os seus homólogos. Destas negociações resultaram o tratado de paz e amizade

com a Espanha, assinado em Badajoz em Junho de 1801 e, por mediação espanhola,

o tratado de paz com a França, da mesma data. Por estes tratados Portugal

comprometia-se a fechar os portos aos navios britânicos e abri-los aos

franceses e seus aliados, devendo a Espanha restituir as praças tomadas, salvo

Olivença. Portugal teria de pagar à França uma indemnização de 15 milhões de

libras, aceitar as fronteiras da Guiana até à foz do rio Arawani e autorizar a

importação de lanifícios franceses no regime da nação mais favorecida. Em Paris

entendeu-se que algumas das cláusulas do tratado de Badajoz, deveriam ser

revistas e agravadas e assim um novo tratado foi negociado em Madrid e assinado

em Setembro de 1801. Por este tratado, os limites da Guiana foram fixados no

rio Carapanatuba e a indemnização a pagar à França, foi fixada em 20 milhões de

libras. Contudo, é abandonada a ideia de ocupação de províncias

portuguesas por parte de Napoleão. Nesse ponto Manuel Godoy mostrou-se

favorável a Portugal, tendo-se oposto a que tropas francesas atravessassem

Espanha para irem ocupar o Porto. Embora tardiamente, o ministro espanhol

começava a aperceber-se dos perigos da aproximação à França.

A

Paz precária, manteve-se o estado de guerra entre a França e a Inglaterra. A

Europa estava dominada pelo poderio militar francês, com a Espanha como estado

aliado da França. Para Portugal, este cenário resultou num período de

humilhantes dependências, procurando evitar a todo o custo, uma ocupação

militar estrangeira. Portugal viu-se forçado a manter uma política externa de

declarada duplicidade, o que aliás se verificava em todo o quadro das relações

internacionais da época. Depois da obtenção da paz com a França, Portugal

passou a ser representado em Paris pelo Morgado Mateus e pelo seu lado, a

França em Lisboa pelo general Lannes. A escolha francesa assumiu

particularidades interessantes, uma vez que pelas suas características,

resultou em grandes dificuldades para os governantes e membros da família real

portuguesa, que procurou não desagradar ao cônsul Bonaparte, cujo poder

significava uma ameaça constante para Portugal. A pedido de Lannes, foram

inclusive afastados ministros e altos funcionários portugueses, encarados como

desfavoráveis à França: “Sem qualquer

preparação para a diplomacia, apenas bom companheiro de armas e dedicado a Napoleão,

Lannes seria odiado pela corte e pela população. A sua estada entre nós

traduziu-se em actos de contrabando, no roubo de objectos de valor e em

conflitos pessoais, além de uma constante intromissão nos actos do Governo.

Ainda que não directamente, ficou ligado aos “motins de Campo de Ourique”, que

ocorreram no Dia de Corpo de Deus de 1803 e agitaram Lisboa.” Desde 1803, a

Espanha ficara condicionada à situação de estado tributário de França, pagando

uma renda mensal de seis milhões de francos, como preço de não ser invadida.

A

neutralidade portuguesa foi comprada por dezasseis milhões de libras e diversas

vantagens para o comércio francês. Por seu lado, a Inglaterra, não podendo

garantir-nos apoio efectivo, tentava manter a sua influência em Portugal, por

vezes ao ponto de comprometer a posição de neutralidade portuguesa. Já

imperador, Napoleão manifestou ao príncipe D. João, a convicção da validade de

uma parceria para fazer face aos ingleses. No entanto, o príncipe português não

aceitou a proposta de aliança contra Inglaterra. Esta recusa portuguesa poderia

ter provocado uma invasão de tropas francesas logo em 1805, não fora as fortes

baixas nas esquadras francesa e espanhola na Batalha de Trafalgar. Apesar de

limitado quanto às zonas marítimas devido à superioridade naval inglesa,

Napoleão conseguia algumas compensações no continente, derrotando os prussianos

em Iena. Já em Berlim, Napoleão decretou o estado de bloqueio às ilhas

britânicas, considerando todo o comércio e correspondência com aquelas ilhas

proibidos. A própria Rússia aceitou o bloqueio Continental. De forma a garantir

o completo isolamento de Inglaterra, era preciso encerrar também os portos da

Dinamarca, Suécia e Portugal. Nesse sentido, foi exigido a Portugal declarar

imediatamente guerra à Inglaterra, fechar os portos ao comércio inglês e juntar

as esquadras portuguesas às das potências continentais. D. João viu-se obrigado

a declarar guerra à Grã-Bretanha. Apesar desta posição portuguesa, Napoleão

ordenou que se mantivesse a marcha com destino a Portugal. Não seria possível

evitar a invasão, apesar de todos os esforços diplomáticos dos portugueses. A

27 de Outubro de 1807, foi assinado um tratado franco-espanhol, determinando o

desmembramento de Portugal. No mesmo tratado, Napoleão reconheceu o rei de

Espanha como imperador das duas Índias e o estabelecimento de que a França e

Espanha partilhariam entre elas os domínios ultramarinos de Portugal. Os

estados que resultassem do desmembramento de Portugal, passariam a

protectorados do rei de Espanha. Portugal não conseguiu evitar a ocupação

estrangeira, apesar de todo o seu posicionamento diplomático. Evitando a

simples submissão ao invasor, a corte portuguesa partiu para o Rio de Janeiro,

garantindo a continuidade da soberania portuguesa. Para Inglaterra, esta

partida da corte portuguesa para o Brasil, teve várias vantagens. Aumentou a

hostilidade local aos franceses, evitou que a frota portuguesa caísse nas mãos

do inimigo, e permitiu que os portos do Brasil fossem abertos ao comércio inglês

pelo tratado de 1807.

A

ocupação estrangeira de Portugal participaram não só tropas francesas como

também espanholas. Os políticos espanhóis receavam os efeitos da travessia de

Espanha por tropas francesas com destino a Portugal. Estes receios tiveram fundamento

porquanto as tropas francesas trataram as populações espanholas como inimigas e

também como inimigas, por elas foram recebidas. A aliança franco-espanhola,

transformou-se em ocupação militar e acabou inclusive por resultar na colocação

no trono de Madrid, do irmão do imperador, José Bonaparte. Sucedeu-se um

generalizado movimento insurreccional espanhol contra os franceses. Os

espanhóis tomaram nessa altura consciência, que tal como os portugueses, se

encontravam em regime de ocupação militar estrangeira. Os movimentos

insurreccionais que eclodiram por toda a Espanha, facilitaram as reacções

portuguesas contra as forças de ocupação e as operações militares das tropas

inglesas em vários pontos da costa peninsular. As guerrilhas portuguesas e

espanholas, constituíram um grande desgaste para a “máquina” militar napoleónica. Assistiu-se finalmente a um consenso

antifrancês e a uma intervenção militar inglesa no Continente, que culminou na

expulsão dos franceses do território. Depois de expulsos os franceses, e devido

às circunstâncias em que se encontrava o país, foi o comando das tropas

portuguesas entregue ao inglês Beresford. Sob este comando, o exército

português foi rigorosamente organizado e disciplinado. Não obstante, a situação

mantinha-se difícil, estando um corpo do exército francês em Salamanca e outro

na Estremadura espanhola, prontos para invadir de novo Portugal. A sul

continuava a reorganização, treino e equipamento das tropas portuguesas. Também

em 1810, foi aprovado na Câmara dos Comuns e na dos Lordes, o apoio militar

inglês a Portugal. As tropas francesas continuavam a devastar o país, apesar de

nunca terem conseguido passar as linhas de Torres Vedras, acabando por

abandonar Portugal no início de 1811.

A guerra continuou durante três longos

anos, mas já fora das fronteiras portuguesas. Napoleão foi finalmente deposto e

conseguiu-se a Paz Geral, sendo naturalmente necessário dar-lhe expressão

jurídica, através de um Tratado. Apesar de as potências coligadas poderem ter

imposto duras condições, limitaram-se a reduzir a França às fronteiras de 1792,

garantindo a Napoleão e aos membros da sua família títulos, rendas e capitais

elevados. Tratava-se de um tratado de paz extremamente generoso para os

vencidos. Com alguma ingenuidade, as tropas aliadas terminaram rapidamente a

ocupação de França, deixando para trás, armadas e equipadas as tropas do

império de Napoleão. Nestas condições, bastou que Napoleão regressasse da ilha

de Elba e novamente a guerra incendiou a Europa. Foram cem dias que significaram

milhares de mortes. Novamente Paris e outras cidades francesas foram ocupadas

por ingleses e prussianos e desta vez, em condições menos benévolas para os

vencidos. O novo tratado de paz, assinado a 20 de Novembro de 1815, já não foi

tão favorável a França, garantindo o pagamento de elevadas indemnizações aos

vencedores, bem como a ocupação militar estrangeira das fortalezas francesas do

norte e do leste, durante cinco anos.

‘Congresso

de Viena’, ficou estabelecido no ‘Tratado de Paris’ que se reunisse em Viena um

congresso, para discussão e definição das bases da paz, relativamente a todos

os aspectos não contemplados naquele Tratado, mas obedecendo às regras nele,

estabelecidas: “O Tratado de Paris,

assinado a 30 de Maio de 1814, entre Luís XVIII e a Áustria, a Prússia, a

Rússia, a Grã-Bretanha, a Espanha e Portugal, estabelecia no seu último artigo

que – dans l‘intervalle de deux mois un congrés général se réunirait à Vienne

entre toutes les puissances engagées dans la guerre pour régler les arrangements

destinés à compléter le traité de Paris”. A oposição entre os dois mais

poderosos Estados vencedores, a Grã-Bretanha e a Rússia, deu à Áustria um papel

de relevo. O austríaco Metternich, ministro do imperador Francisco II, soube

magistralmente aproveitar o Congresso, apresentando Viena como o centro da

Europa vitoriosa sobre o bonapartismo. Tratou-se de um Congresso de grande

impacto e importância internacional. Nunca anteriormente se tinham reunido

representantes de tantos Estados com o objectivo de solucionar problemas

comuns. Também assumiu particular relevo o respeito dos vencedores pelos

vencidos. A boa vontade e benevolência dos vencedores em Viena, está sobretudo

relacionada com o desejo de paz, não apenas dos congressistas, como também dos

povos por eles representados.

É nítida no ‘Congresso de Viena’, a nostalgia de

uma comunidade europeia. Também é de realçar o estado de espírito e atitude do ‘Congresso

de Viena’, relativamente à abolição da escravatura. Para além dos interesses

materiais e políticos ligados à abolição, sublinha-se acima de tudo o respeito

pela dignidade dos seres humanos. O ‘Congresso de Viena’ manteve-se a um nível

superior de defesa da paz e dos interesses dos povos. Formaram-se dois blocos:

a Áustria alinhando com a Inglaterra e a Prússia com a Rússia. Deste cenário

tirou benefícios a França e o seu representante Tayllerand, que acabou por se

tornar árbitro do Congresso, quando a Inglaterra e a Áustria dele precisaram

para limitar as ambições russas e prussianas, relativamente à Polónia e a Saxe:

“No entanto logo de início, não se

mostraram idênticos os critérios desses quatro países, sobre a divisão que

havia a fazer, abrindo-se assim uma brecha por onde passou Tayllerand, que com

uma acertadíssima visão e com uma extraordinária táctica diplomática, conseguiu

modificar por completo o jogo, no complicado xadrez da política europeia de

então, e colocar a França derrotada, num lugar de destaque entre as grandes

nações”. Tayllerand soube com grande perícia diplomática posicionar-se

perante as quatro grandes potências, tornando-se passado pouco tempo após o

início da assembleia, um elemento indispensável à Áustria e à Inglaterra contra

as ambições da Prússia e da Rússia. Por seu lado, a Inglaterra, no apogeu do

seu poder colonial e marítimo, ambicionava inutilizar as duas nações que lhe

podiam fazer sombra, designadamente, a França e a Rússia. A França pelo seu

comércio e pela sua marinha e a Rússia, pelos seus desejos de expansão para

Oriente. Relativamente à Áustria, tinha também o mesmo interesse que a

Grã-Bretanha, de limitar o poder da França e da Rússia, mas divergia da

Inglaterra quanto à Prússia, uma vez que queria conservar o seu domínio sobre

os estados alemães. Ao iniciarem as conferências de Viena, existiam nitidamente

definidos, dois grandes partidos: de um lado a Grã-Bretanha e a Áustria, do

outro a Rússia e a Prússia. Nestas circunstâncias, os Estados de menor peso

internacional, estavam assim à mercê das quatro grandes potências, preocupadas

fundamentalmente com a salvaguarda dos seus desejos.

Portugal

no ‘Congresso de Viena’, assumiu contornos particularmente interessantes.

Portugal esteve representado no Congresso por Pedro de Sousa Holstein, António

Saldanha da Gama e Joaquim Lobo da Silveira, com base nas instruções da corte

do Rio de Janeiro, que desconhecia ainda o teor do artigo 10º do Tratado de

Paris de 30 de Maio. Este artigo 10º previa a retrocessão da Guiana Francesa.

Quando dele tiveram conhecimento, a corte portuguesa negou-se a ratificar o

Tratado. Ao ter conhecimento do Tratado de Paris, pelo qual, no seu artigo 10º

Portugal se via obrigado a restituir a Guiana à França, resolveu que o Príncipe

Regente o não ratificasse. Mais tarde, acabaram por transigir, aceitando a

cedência da Guiana. No entanto, conseguiu-se em Viena uma redefinição da

fronteira com a França na América. Relativamente a Olivença, foi reconhecido a

Portugal, o direito à respectiva devolução. Os plenipotenciários de Portugal,

esforçaram-se por conseguir o apoio das potências na questão de Olivença,

conseguindo que no artigo 105º do Acto final se declarasse: “As Potências reconhecendo a justiça das

reclamações feitas por Sua Alteza Real o Príncipe Regente dos Reinos de

Portugal e Brasil sobre a praça de Olivença e outros territórios cedidos a

Espanha pelo Tratado de Badajoz de 1801, e considerando a restituição destes

objectos como uma das providenciais próprias para assegurar entre os dois

reinos da Península a boa harmonia, completa e permanente, cuja conservação em

todas as partes da Europa tem sido o fim constante das suas negociações,

comprometem-se formalmente a empregar, por meios reconciliatórios os seus

esforços mais eficazes, para que se efectue a retrocessão dos ditos territórios

a favor de Portugal: e as Potências reconhecem, cada uma tanto quanto delas

depende, que este ajuste deve realizar-se o mais cedo possível.” Apesar de

tudo, não pode falar-se em grandes êxitos diplomáticos de Portugal em Viena.

Portugal terminou o Congresso mais pobre de bens e território. Acaba por ser

natural, devido à situação política, económica e militar de Portugal, sendo

difícil obter melhores resultados perante potências com maior poder de

negociação: “Nas negociações

internacionais, como, aliás, em quaisquer outras, pesam bastante mais os

serviços esperados do que os serviços prestados”. Sinal disso era por exemplo

o facto de ser com a Inglaterra que as outras potências procuraram entender-se

quando pretendiam qualquer coisa de Portugal. Não podemos no entanto

esquecer-nos da débil política exterior portuguesa durante todo o período

napoleónico, da situação das pequenas nações no Congresso de Viena, para

podermos perceber o alcance do “pouco”

que que se conseguiu, admirando o esforço dos diplomatas de Portugal que

permitiram uma posição de destaque naquelas importantes assembleias, onde

naturalmente assumiam preponderância a voz e vontade das grandes potências.

Portugal

tinha assinado dois tratados com a Grã-Bretanha, a 19 de Fevereiro de 1810. Um

deles era sobre o comércio e navegação, e foi altamente negativo para a

economia de Portugal. O outro era de aliança e de amizade. Os representantes

portugueses em Viena, promoveram com veemência a sua anulação, apesar da

dificuldade que isso representava considerando os interesses ingleses em jogo,

sendo naturalmente recusado por Castlereagh, representante britânico, numa das

conferências realizadas com os plenipotenciários de Portugal. Os representantes

portugueses, argumentavam que o tratado de comércio e de navegação de 1810, só

tinha sido posto em vigor por Portugal, uma vez que a Inglaterra tinha sempre

evitado o seu cumprimento, quando se tratava dos seus interesses. Também se

tratava de grande importância conseguir a anulação das cláusulas de aliança e

amizade da mesma data, que impunham a Portugal a cedência ao governo britânico

por cinquenta anos, das colónias de Bissau e Cacheu, desde que por influência

inglesa se conseguisse a restituição de Olivença e Juromenha. A actividade dos

representantes portugueses, permitiu o artigo III do tratado assinado em Viena

a 22 de Janeiro de 1815, que declarava nulo a aliança e de amizade, ficando em

vigor o de comércio e navegação em vigor até 1835. O Tratado de aliança e

amizade assinado no Rio de Janeiro em 1810, estabelecia no seu artigo 10º que “Sua Alteza Real o Príncipe Regente de

Portugal, estando plenamente convencido da injustiça e má política do comércio

de escravos...adoptando os mais eficazes meios para conseguir em toda a

extensão dos seus domínios uma gradual abolição do comércio de escravos...o

Príncipe regente de Portugal obriga a que aos seus vassalos não será permitido

continuar o comércio de escravos em outra alguma parte da costa de África, que

não pertença actualmente aos domínios de sua Alteza Real”. A questão da

proibição do tráfico da escravatura era de grande importância para Inglaterra.

Depois de longas negociações, os representantes portugueses em Viena,

conseguiram que no tratado de 22 de Janeiro de 1815, se estabelecesse, ficar

apenas obrigado Portugal a proibir o tráfico de escravos ao norte do equador.

A

Revolução Francesa constituiu um dos grandes marcos da história, com efeitos

políticos, sociais, económicos e culturais que se mantiveram até à actualidade.

Também Portugal se viu naturalmente envolvido nas movimentações do xadrez das

relações internacionais e sentiu o efeito da Revolução de Paris, que se

estendeu por várias nações. Portugal não conseguiu evitar o envolvimento nos

conflitos internacionais resultantes da Revolução Francesa e do Império

napoleónico, em virtude da vizinhança e dos laços que o prendiam à Espanha e à

Inglaterra. Não obstante todo o esforço de posicionamento diplomático

internacional, tentando garantir uma posição de neutralidade e afastamento, não

foi possível a Portugal evitar a marcha de Napoleão com destino ao território

nacional. Evitando a simples submissão ao invasor, a corte portuguesa partiu

para o Rio de Janeiro, garantindo a continuidade da soberania portuguesa, e daí

gerindo a política externa nacional. O papel da diplomacia portuguesa durante

estes longos anos de crise foi fundamental, apesar de nem sempre ter atingido

os melhores resultados. Mas foi seguramente um bom exemplo de capacidade e

tenacidade, que uma pequena nação deu ao mundo, assumindo uma posição de

destaque no seio das negociações diplomáticas entre as grandes potências e

procurando, na medida, do possível, salvaguardar a sua posição e interesses de

Estado.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.